外科・消化器外科・乳腺外科

概要

当科はメンバーの入れ替えはあったものの昨年と変わらずスタッフ11名、専攻医2名の13名で日々の診療を行っております。13名中女性が5名と増え、女性の割合は38.5%と理想とされる35%を越え、関連病院の中でも上位となっております。担当医は複数性をとっておりますので、女性の患者さんにとっては担当医に女性が含まれる可能性も高く、ご安心いただける環境かと思われます。

働き方改革には引き続き積極的に取り組んでおります。男性医師の育休にも取り組んでおり、更に休みがとりやすい状況にあります。メンバーの健康管理にも気を配っております。

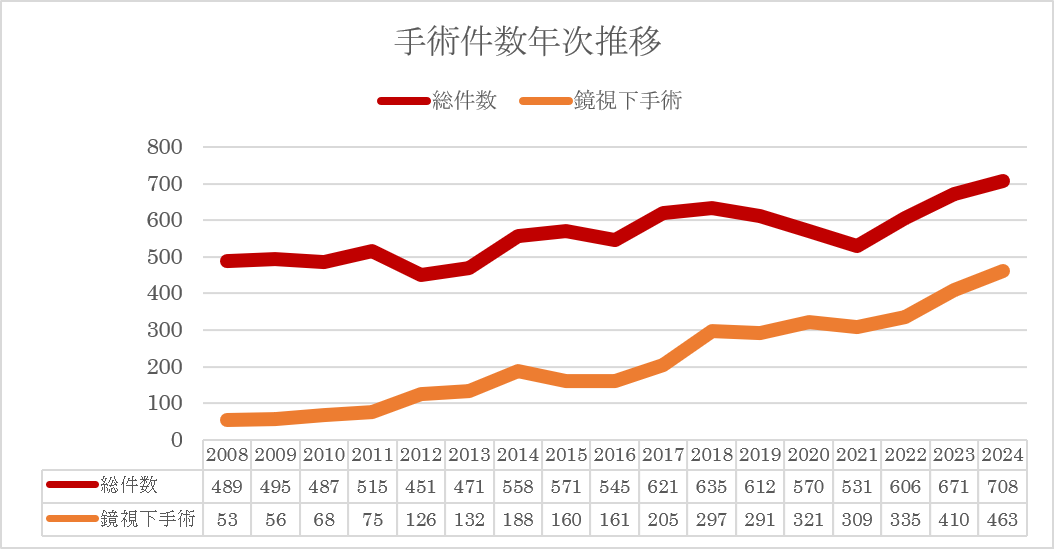

外科の手術件数の年次推移では2024年は初めて700件を越え、712件となっております。ただ、本年は麻酔科医の減少があり、それに伴って件数も減少傾向です。腹腔鏡下手術は463件と過去最高となり、総数に対する腹腔鏡下手術の割合も65.4%と昨年の61.1%を越えております。近年は腹腔鏡に加えてロボット手術が取り入られており、双方を併せて低侵襲手術と呼ばれる事から正確には低侵襲手術の割合となります。当院もロボット手術支援システムのda VinciがSiからXiに更新され、日々ロボットによる手術を行っております。

施設認定としては外科に特化したものとして日本外科学会および日本消化器外科学会の専門医修練施設に加えて、日本乳癌学会専門医認定施設・日本胃癌学会認定施設・日本肝胆膵外科学会高度技能医修練施設と云った資格を有しております。

個人資格は昨年と大きくは変かわりませんが、乳腺専門医が3名に増え、新たに取得したDRがASという最高評価で取得したのが特筆事項でありました。またその後の転勤等はあるものの日本内視鏡外科学会の技術認定は合格率が約30%と狭き門ですが、現在までに当院から5名輩出しております。

学術活動も活発で、2024年の学会発表は54件と昨年を上回りました。また誌上発表を11篇行い、うち6篇が英文と引き続き岩国から世界に情報を発信しております。

| 誌上発表 | 英文 | 学会発表 | 講演 | |

|---|---|---|---|---|

| 2008 | 4 | 0 | 39 | 0 |

| 2009 | 5 | 0 | 35 | 4 |

| 2010 | 10 | 3 | 33 | 5 |

| 2011 | 9 | 0 | 27 | 2 |

| 2012 | 4 | 1 | 31 | 3 |

| 2013 | 14 | 2 | 36 | 9 |

| 2014 | 8 | 1 | 37 | 2 |

| 2015 | 7 | 2 | 39 | 5 |

| 2016 | 8 | 4 | 38 | 10 |

| 2017 | 6 | 5 | 32 | 9 |

| 2018 | 7 | 3 | 43 | 13 |

| 2019 | 5 | 3 | 55 | 12 |

| 2020 | 12 | 8 | 22 | 7 |

| 2021 | 6 | 1 | 35 | 4 |

| 2022 | 9 | 2 | 43 | 3 |

| 2023 | 3 | 1 | 51 | 13 |

| 2024 | 11 | 6 | 54 | 9 |

更に2026年の話ではありますが、外科の田中屋が7月に第105回大腸癌研究会を当番世話人として主催する事となりました。大学病院の教授やがんセンターの部長職が殆ど担う役で大変名誉な事であり、当院外科をあげて盛大な会にしたいと考えております。

主要診療内容

左の▶をクリックすると閲覧できます。食道がん

食道がん

食道がんの特徴

食道がんは予後が悪く治りにくい癌の一つであります。近年様々な化学療法剤が開発され、なかでも免疫チェックポイント阻害剤(簡単にいうと免疫細胞が癌細胞を攻撃するのを助ける薬)が2021年から保険適応となり治る可能性が拡がった癌になりつつあります。

しかし今日でも食道がんの治療成績は悪く5年生存率(治癒する確率)は根治手術後でも4割程度です。特に進行がんの場合、手術前に化学療法を行うことにより病期を少しでも下げて(ダウン ステージ)根治手術を行い治癒する可能性が少しでも高めるようにします。

食道がんの根治手術

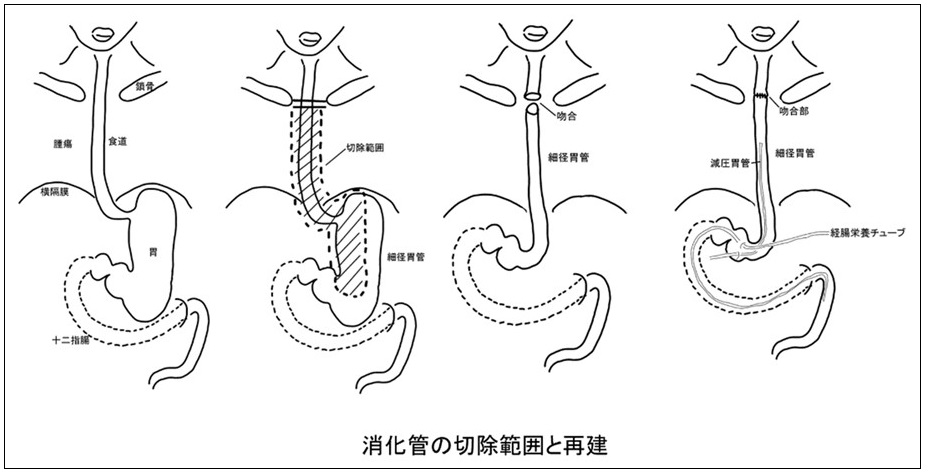

食道がんの発生部位のうち一番多いのは胸部の食道がんです。以下は胸部食道がんに対する手術について述べます。

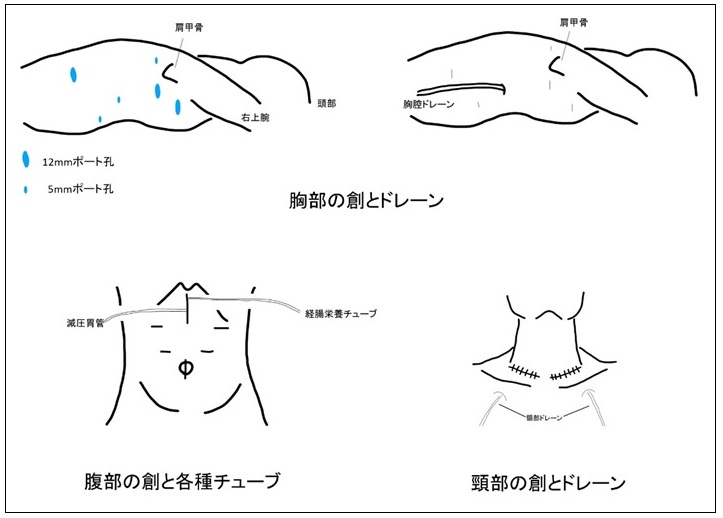

胸部食道癌のなかでも進行がんの場合一般的にリンパ節転移が胸部 腹部 頸部へ広範囲にしかも早期から起こすことが知られています。胸部食道亜全摘(胸部・腹部の食道を切除します)とともに胸部 腹部 頸部3領域のリンパ節郭清を行います。消化器がんの手術のなかでも患者さんの体への負担(手術侵襲といいます)は相当に大きい手術です。

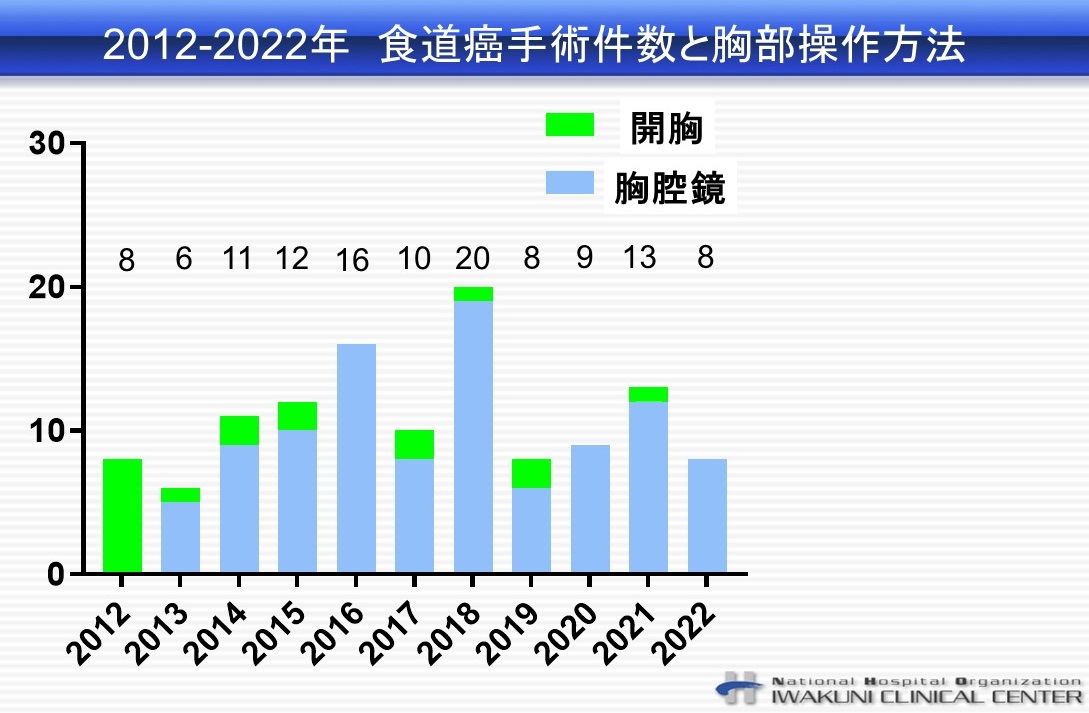

当院では2013年より胸部操作には胸腔鏡を腹部操作には腹腔鏡をいち早く取り入れ低侵襲手術(体に負担の少ない手術)を行って参りました。

具体的には腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘術(うつ伏せの状態で鏡視下に胸部・腹部食道を切除する)および3領域リンパ清郭清が基本手術手技です。腹部操作では腹部のリンパ節の郭清をおこなうとともに食道切除後の新たな消化管再建経路を作成する目的(新たに食べ物の通り道を作成する目的)で胃を図のように切除し胃管を作成しその胃管を頸部まで挙上後、頸部食道と胃管の吻合を行います。

以上の手術を体への負担を少なくするために胸部操作・腹部操作ともに胸鏡視下手術を取り入れております。

早期がんの場合、術前化学療法はおこなわず手術を優先します。また頸部のリンパ節郭清を省略する場合があります。

手術の併発症

食道がんの主だった術後併発症には反回神経麻痺、縫合不全、肺炎があります。

それぞれに対する当科での取り組みの一部をご紹介いたします。

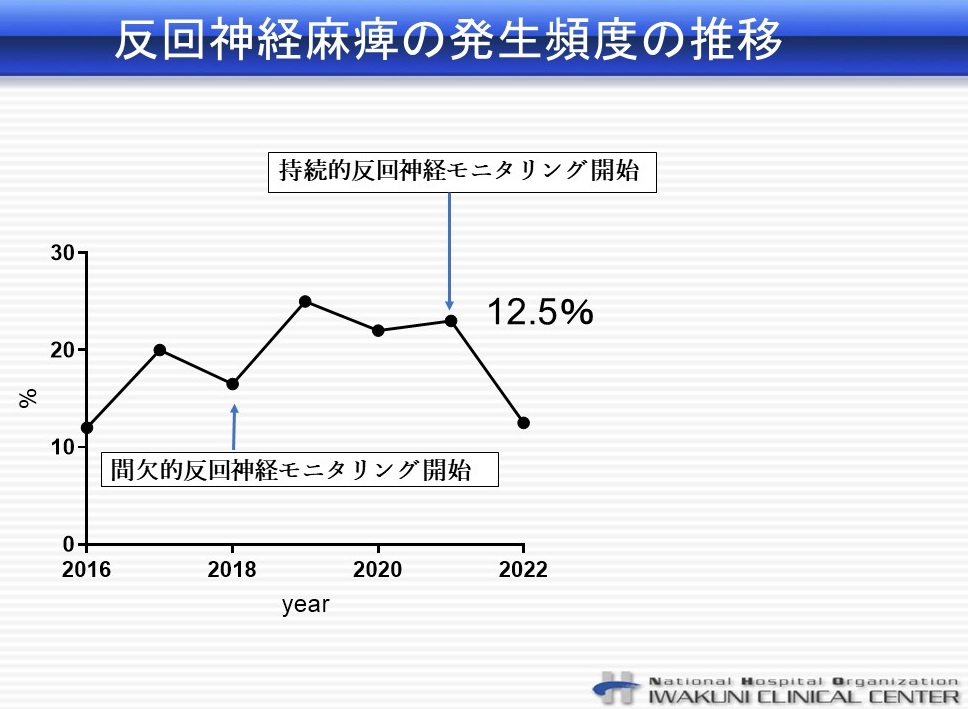

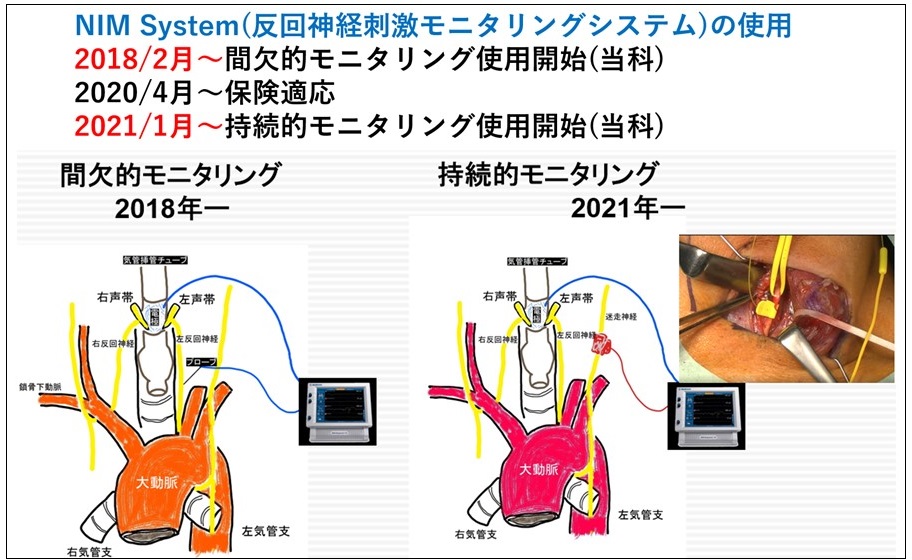

反回神経麻痺

反回神経とは声帯の運動を司っている神経で左右1本ずつあります。食道がんの場合その反回神経周囲のリンパ節に癌の転移を高率に起こすことがわかっております(約30%)。したがってその部位のリンパ節郭清をしっかりとおこなわなければなりませんが、その神経を無理に触ったり牽引したりすると神経が麻痺してしまいその結果手術後に嗄声(声がかすれる)を起こしたり嚥下(飲み込み)が不良となったり重篤な肺炎を併発することがあります。

そのような神経の麻痺を予防しつつ確実にリンパ節郭清を行うことを目的に当科では持続的反回神経モニタリングシステムを使用し良好な成績を収めております。

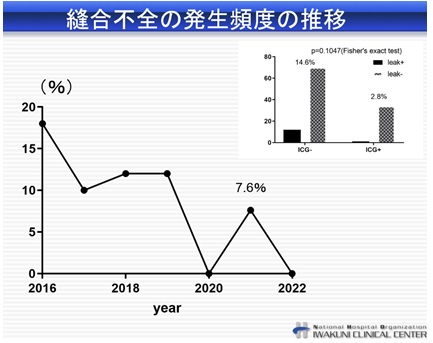

縫合不全

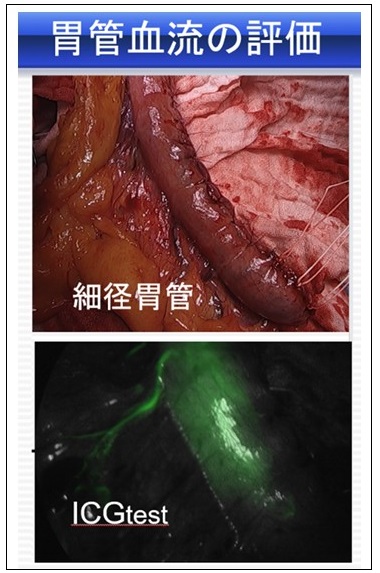

消化管と消化管をつないだ場所(吻合部)がうまくくっつかずに消化液が吻合部の外に漏れることを縫合不全といいます。食道癌の場合、頸部食道と胃管を吻合しますが胃管先端の血流が低下する傾向にあり縫合不全を起こすことがあります。

当科では胃管先端の血流を術中にICGテストで可視化することにより胃管血流のベストな部位で吻合し良好な成績を収めております。

肺炎

胸部操作を胸腔鏡で行うようになり肺炎自体が減少しました。しかし高齢な方では肺炎あるいは無気肺を起こしやすいため呼吸リハビリチームとともに更なる工夫を行っております。

手術前後の経過

手術前よりリハビリ科による呼吸リハビリと栄養科による栄養指導を開始し体力と栄養状態の強化を行い手術に臨んでいただきます。またそれらは手術後も継続します。禁酒禁煙は絶対に必要です。

当科では早期退院・早期社会復帰を目標にし、手術後週に1回リハビリ科、栄養科、薬剤科、医師、看護師で症例検討を行っております。

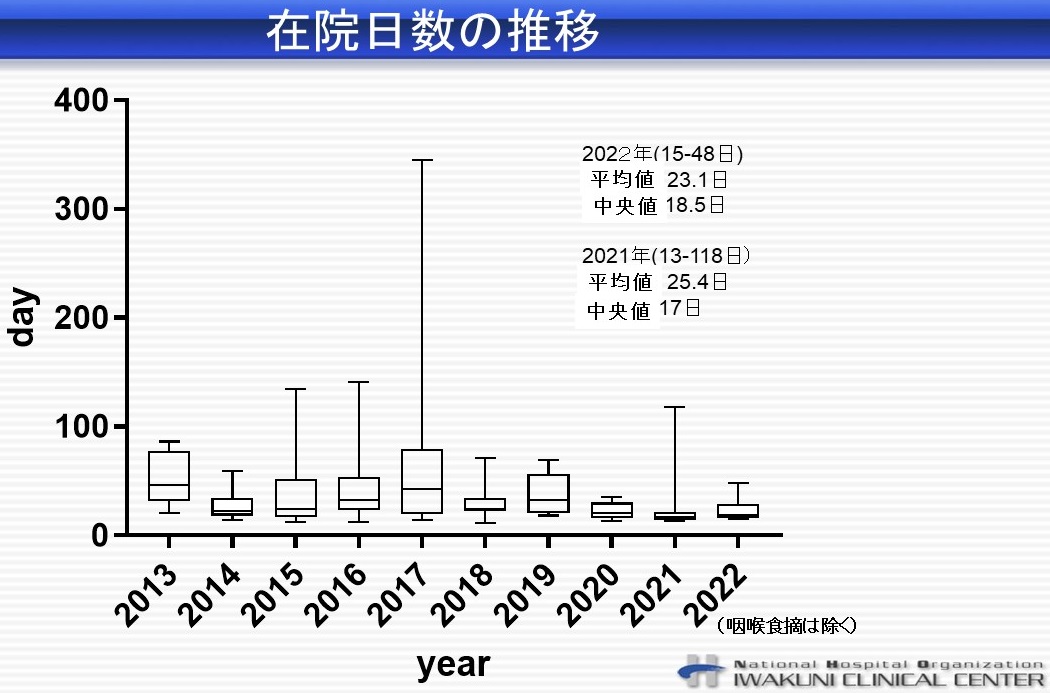

入院期間は手術後おおよそ2週間を目標にします。患者さんご本人の年齢、体力、術後の併発症により入院期間が長くなる可能性はありますが年々短縮傾向にあります。

今後の課題

当科へは岩国市はもとより西は下松・光方面、東は大竹方面、北は山口県北、南は大島・柳井・平生方面から患者さんが来られます。

高齢な患者さんが比較的多くまたある程度がんが進行したかたが多い特徴があります。進行食道がんに対しては手術のみでは予後の改善は望めません。先に述べました免疫チェックポイント阻害剤を含めた化学療法あるいは放射線療法を併用した集学的な治療が必要です。

当科では患者さんひとりひとりにあった治療方法の選択を行い丁寧な診療を心掛けております。

胃がん領域

胃がん領域

胃がんの治療

当院は山口県東部唯一の、日本胃がん学会 胃がん認定施設です。

胃がんの治療には、手術治療、内視鏡治療、薬物治療など様々な治療法がありますが、どの治療法を選ぶかについては専門医の判断が必要になります。がんの状態によって、手術治療と内視鏡治療、手術治療と薬物治療など、治療法を組み合わせて行う場合もあります。

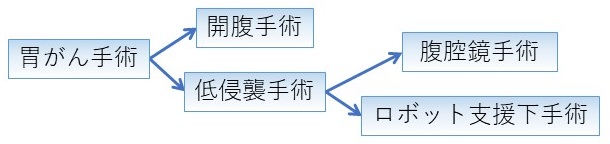

胃がんの手術

胃がんの手術には、従来から行われている開腹手術(お腹を大きく開けて行う手術)と、低侵襲手術(キズの小さな手術、体に負担の少ない手術)があります。

低侵襲手術には、腹腔鏡手術(お腹に小さな穴を何か所かあけて、長いハサミやピンセットを用いて手術をする)とロボット支援手術(お腹に小さな穴を何か所かあけて、ロボットアームに装着されたハサミやピンセットを、人間が操作して手術をする)があります。

当院では、開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援手術のいずれも対応可能です。

どの手術法が適しているかは専門医と相談しながら決めていきます。

胃癌の手術は、胃切除とリンパ節郭清をセットで行うことが基本となりますが、開腹手術・腹腔鏡手術・ロボット支援手術、のいずれで手術しても、お腹の中で行うことは同じです。

腹腔鏡手術・ロボット支援手術では、キズが小さいため体の負担が少なく、回復が早いため入院日数が短くなることが利点です。ただし、小さなキズから精密な手術を行うため、高度な技術が必要で、専門の資格をもった外科医(日本内視鏡外科学会認定による腹腔鏡下胃がん手術の技術認定取得医)の執刀または手術指導が必要です。

ロボット支援手術は、腹腔鏡手術がさらに進化した手術です。多関節機能(ロボットアームに装着されたハサミやピンセットは多関節機能を持つため、人間の手のように自由に曲げられる)、270度の可動域、手振れ補正機能、などがあり、まっすぐな手術器具を用いて手術をする腹腔鏡手術の欠点を補完することができます。細かい部分も拡大されて見えるので、顕微鏡手術のように精密な作業ができます。

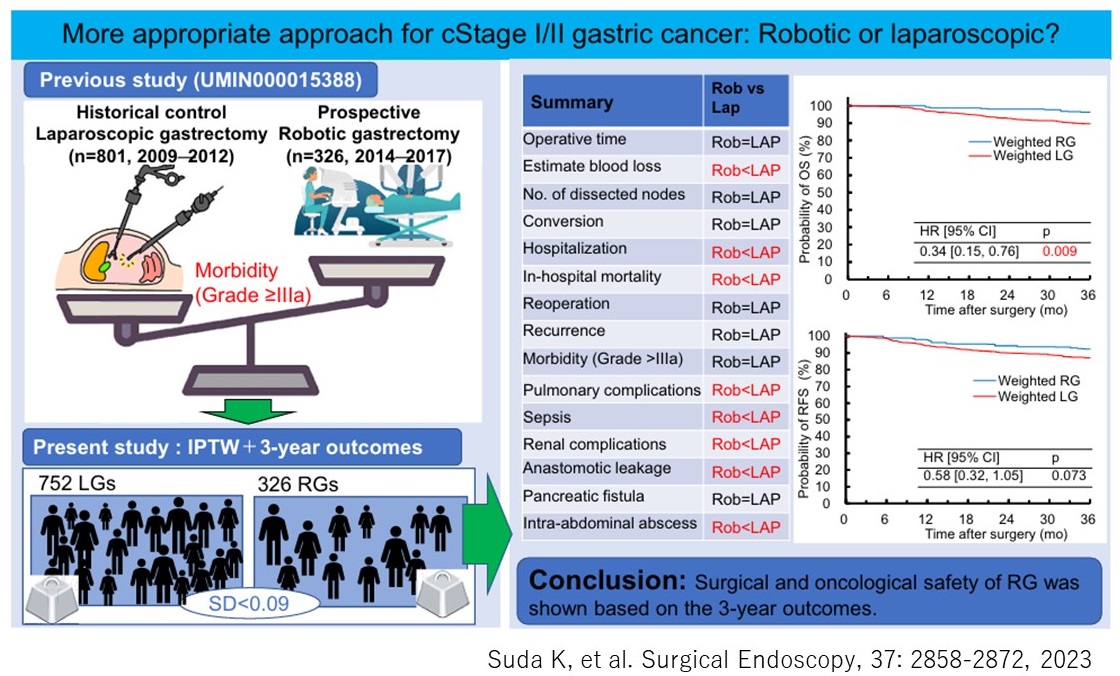

ロボット支援胃がん手術は腹腔鏡下胃がん手術に比べ、より精密に正確な手術操作ができるため、術後合併症を減らし、入院日数を減らすとされています。

さらに、2023年の報告では、ロボット支援胃がん手術の方が、腹腔鏡下胃がん手術よりも、3年全生存率(手術をしてからの寿命)を延長させることが報告され、より優れた手術であることが示されました。

このように、ロボット支援胃がん手術は、術後合併症を減らし、予後を改善させることが報告されていますが、専門的な手術になるため、保険診療でロボット支援胃がん手術を受けられる施設は限られています。

当院では、ロボット外科学会専門医によるロボット支援胃がん手術を保険診療で受けることができます。

ロボット支援胃がん手術で、血管のまわりを剥離している動画です。血管のまわりの黄色の部分は内臓脂肪で、リンパ節が含まれています。肝臓にいく血管を残すため、綿テープで把持しています。リンパ節を含む内臓脂肪を血管から剥離し、肝臓にいく血管を残しつつ、胃にいく血管をクリップとよばれる器具で遮断した後、切離しています。ロボット支援手術の器具はどれも、多関節機能があり自由に曲がるので、正確な手術操作をすることができます。

ロボット支援胃がん手術で、胃の上半分を切除(噴門側胃切除)したあとで、食道と胃を縫い合わせている動画です。食道断端のステープルとよばれる部分をハサミで切り落とし、糸がついている針で、食道と胃を縫い合わせています。針の大きさは17mmと小さく、糸も細いですが、ロボット支援手術では拡大されて見えるので、より精密に正確に縫うことができます。縫った後は、糸を結んでいますが、ここでも多関節機能(人間の手のように自由に動かせる)が活かされています。

胃がん手術までの流れ

手術までには、外来でさまざまな検査を行います。

胃がんの状態(胃がんの位置、リンパ節転移があるかどうか、など)を調べるための胃カメラ検査やCT検査を行い、胃をどれくらい切除するかなど、手術内容について相談します。また、全身の体力チェックの検査(心臓・肺・肝臓・腎臓などの機能の検査)を行って、手術の負担に体が耐えられるかを調べます。術後に肺炎や痰詰まりを起こさないよう、手術直前まで、呼吸の力をきたえるリハビリを自主練習します。呼吸のリハビリを行うことで、手術後に深呼吸や痰を出す訓練をすることができます。

タバコを吸っている方は禁煙が必要です。

また、虫歯や歯周病がある場合は、口の中の菌が肺に入ることで手術後の肺炎をおこしやすくなりますので、かかりつけの歯科で口のクリーニングをしてもらっておきましょう。

胃がん手術の入院の流れ

入院期間は、開腹手術では2週間程度、腹腔鏡手術・ロボット支援下手術では10日程度になります(詳しいスケジュールについては、外来を受診された際、スケジュール表をさしあげて説明いたします)。通常は、手術日の前日に入院となります。手術後は、体の回復の具合をみながら、飲水→重湯→3分粥→5分粥→7分粥→全粥、と徐々に食事内容が変わっていきます。腹腔鏡手術やロボット支援下手術などのキズの小さな手術では、手術の翌日から、立つ練習や歩く練習をすることができます。

食事開始時と退院時のタイミングで、栄養士からの食事療法指導があり、胃の手術後の食べ方のコツを学びます。

退院後は、1~2週間くらいの療養期間を過ごし、徐々に日常生活に戻っていきます(仕事をされている方は、術後1か月程度の休みをとることをおすすめしています)。

手術後の体調のチェックや、がんの再発がないかを調べる検査のため、退院後も定期的に外来に通院することになります。

胃がん手術後の食事療法

胃がん手術後の食事のコツは、ゆっくり時間をかけて、よく噛んで食べることです。手術前とちがい、食べ物をためる能力が落ちるので、30分以上かけて食べましょう。

1回の食事量を減らして、その分、食事の回数を増やすこと(朝・昼・夕の食事に加え、10時と3時に軽い食事やおやつを食べる、など)も栄養摂取には大切です。唾液の中にも消化酵素が含まれていますので、よく噛んで、唾液と混ぜることで、消化がよくなって腸の負担を軽くすることができます。

手術後によく噛むことが大切になるので、手術前には、かかりつけの歯科を受診し、虫歯や歯周病など口の中のチェックとクリーニングをしてもらっておきましょう(入れ歯をお持ちの方は、入れ歯の調子もみてもらいましょう)。

退院するときに栄養士から食事療法の説明がありますが、自宅で過ごしてみて気になる点が出てきたら、外来通院のときにまた相談することもできます。手術後、半年くらいたつと、食事のコツをつかんできますので、あせらずに気長に食事療法に慣れていきましょう。

当院での胃がん手術の治療成績

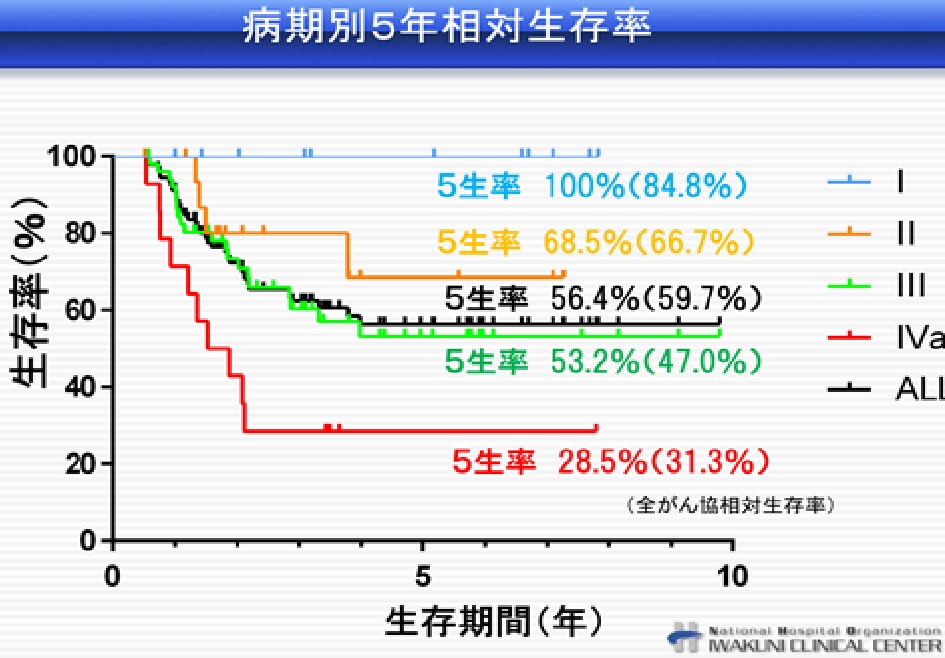

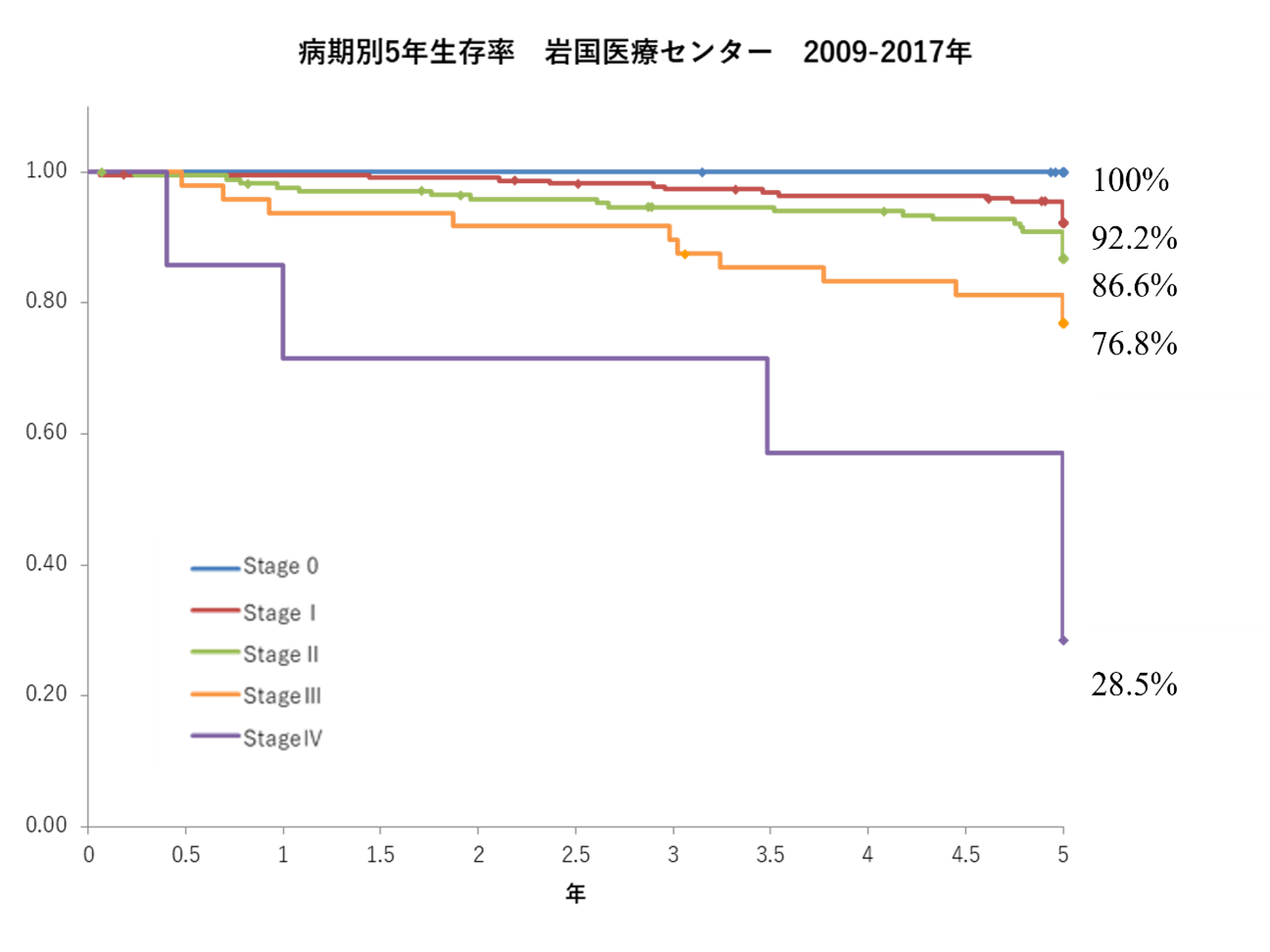

過去10年間の、当院での胃がん手術の治療成績をお示しします。

5年生存率は、全国がんセンター協議会(全がん協)のデータと比較しても良好な成績でした。

当院を受診するには

腹腔鏡手術は、キズの小さな手術・体の負担が少ない手術ですが、お腹の中で行うこと(胃切除+リンパ節郭清)は、開腹手術で行うことと同じことをしています。小さなキズから精密な手術を行うため、高度な技術が必要で、専門の資格をもった外科医(日本内視鏡外科学会認定による腹腔鏡下胃がん手術の技術認定取得医)の執刀または手術指導が必要です。

ロボット支援手術は、腹腔鏡手術がさらに進化した最新の手術で、より精密に正確な手術を行うことができます。ロボット支援胃がん手術は、術後合併症を減らし、予後を改善させることが報告されていますが、専門的な手術になるため、保険診療でロボット支援胃がん手術を受けられる施設は限られています。

当院は、山口県東部で唯一、日本内視鏡外科学会認定による腹腔鏡下胃がん手術の技術認定取得医が在籍しており、ロボット外科学会専門医によるロボット支援胃がん手術を保険診療で受けることができます。ほとんどの胃がん手術をロボット支援下手術で行うことができますが、ロボット支援手術の適応とならない場合もありますので、一度、ご相談ください。

胃がんと診断されたら、また、胃がんについて何か心配なことがあれば、当院外来へご相談ください。かかりつけの先生がいらっしゃる場合は、かかりつけの先生から当院の地域連携室を介して、受診の予約をとることもできます。

大腸領域

大腸領域

大腸癌とは?

大腸がんとは大腸の粘膜から発生する悪性腫瘍で、その発生部位から「結腸がん」と「直腸がん」に分けられます。

大腸がんとは大腸の粘膜から発生する悪性腫瘍で、その発生部位から「結腸がん」と「直腸がん」に分けられます。

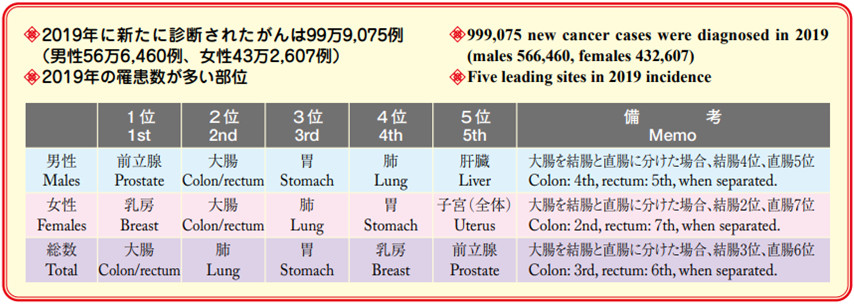

大腸がんは日本人が比較的かかりやすいがんの一つで、2018年の調べでは罹患数(かかった数)で男女合わせると日本人に最も多いがんです。罹患数が多いことから死亡者数も多いのですが、大腸がんは消化器がんの中で最も5年相対生存率(治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標)が高く、適切に治療すれば70%以上の人が5年生存を期待できます。

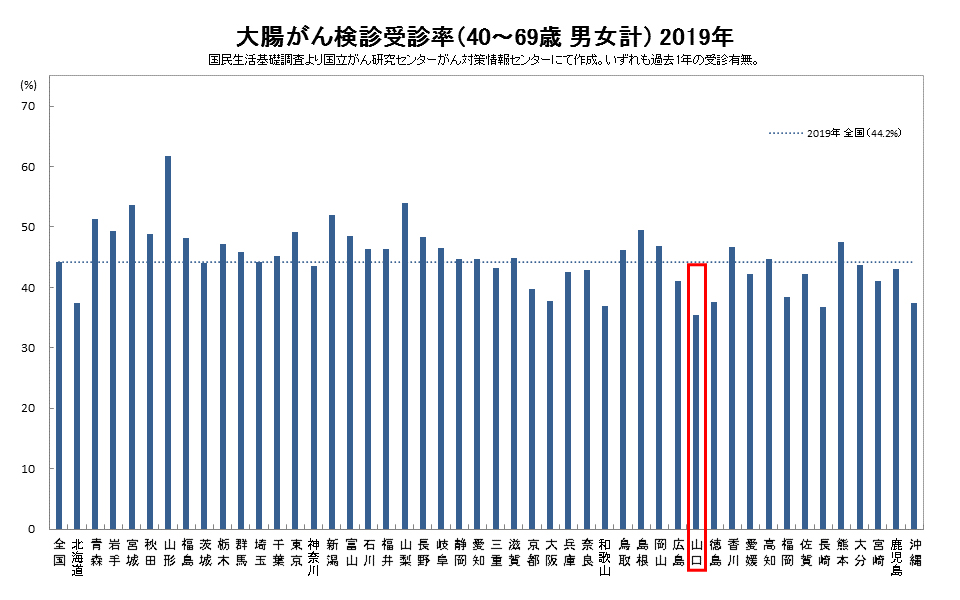

山口県は県別のがん検診受診率で全国ワースト1~2位です。

山口県は県別のがん検診受診率で全国ワースト1~2位です。

大腸がんは日本人に多く、早く治療すれば十分治る可能性のある病気ですが、当然進行すると治療が困難になる場合もあります。大腸がんは放置すると腸閉塞となったり穿孔(穴があく)して腹膜炎になったりして、腹痛や嘔吐を来し、つらい自覚症状を伴う可能性があります。検診を受診して早期に適切な治療を受けることが、生活の質を保つうえでも重要です。

参考文献:がん情報サービス がん検診受診率

元データ:がん検診に関する統計データのダウンロード 4.がん検診受診率(国民生活基礎調査)

概要

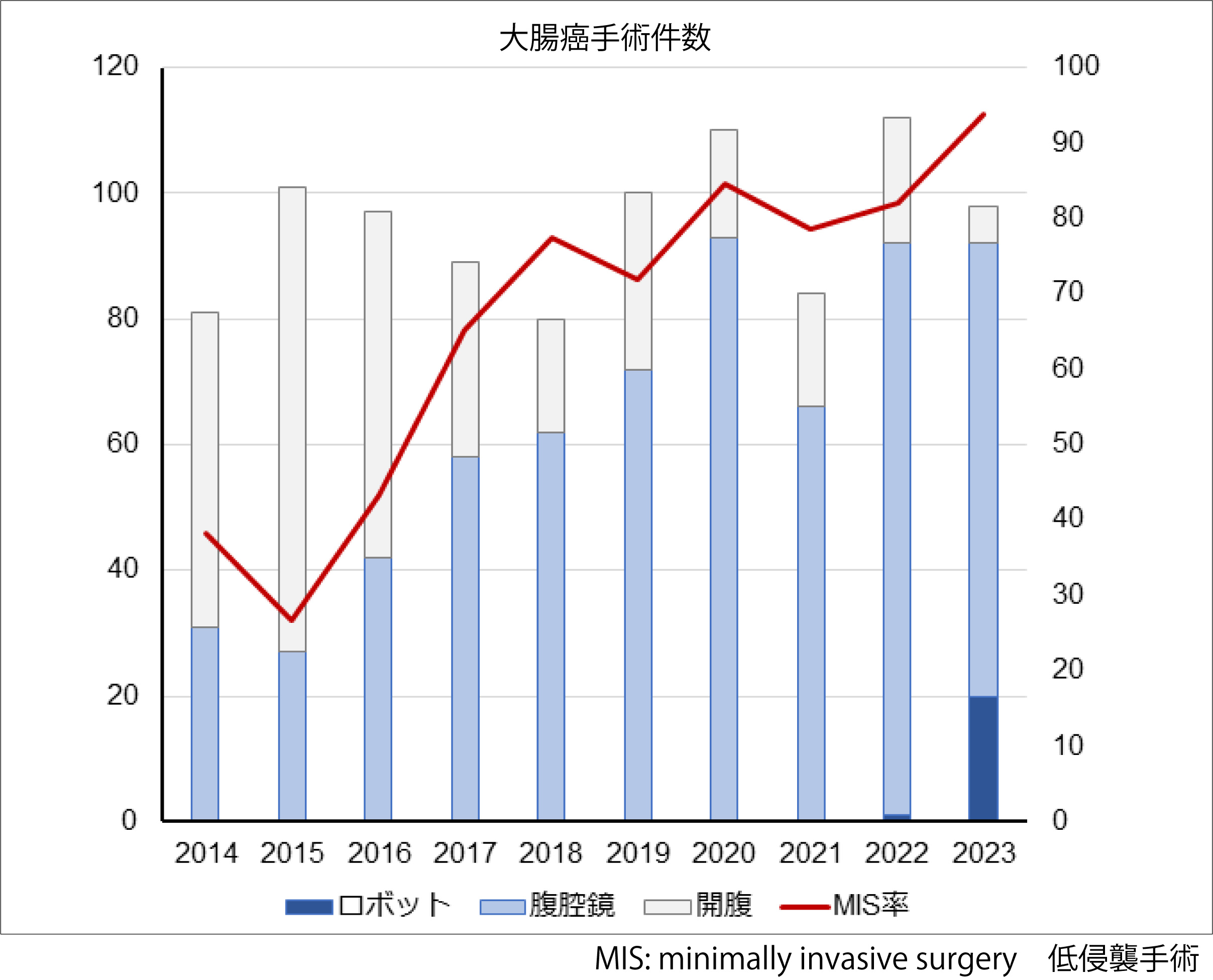

- 当院では大腸がん手術を開腹、腹腔鏡、ロボットなどを用いて手術を行っております。

手術は、内視鏡外科学会技術認定取得医である谷口(2025年3月まで)、堀(2025年4月以降)を中心に各外科スタッフで診療にあたります。近年は、開腹手術の割合は減少傾向で、80%以上の症例で鏡視下手術を行っておりますが、2022年からは直腸癌に対するロボット支援下手術も開始しており、その割合は増加傾向です。 - また、術後の患者様を中心に化学療法にも力を入れており、外来や入院で患者様のニーズや全身状態、病気の状態や遺伝子情報に基づき、患者様にとって最善の治療を共に模索しています。

当院は岡山大学を中核病院としてがんゲノム医療連携病院に指定されており、従来の治療法で限界を迎えた患者様にはがんゲノムプロファイリング検査が可能で、治験や臨床試験で何か治療ができないかを検討することができます。

主な診療内容

- 主に結腸がん、直腸がんに対する手術・化学療法を行います。低侵襲治療として大腸がんに対する腹腔鏡手術や直腸がんに対するロボット支援下手術を行っています。

- 山口県東部地区を中心に、県北や広島県西部にかけて広い医療圏をカバーし、手術や化学療法など全国的にも遜色ない医療を心掛けて治療を行っています。

- 誠に申し訳ありませんが、痔や直腸脱などの良性疾患や、クローン病・潰瘍性大腸炎などといった炎症性腸疾患などについては当院では治療が難しい場合があり、他院にご紹介させていただく場合があります。

手術

腹腔鏡手術

腹腔鏡手術は従来の開腹手術と比較して、傷が小さく出血量が少なく、術後の回復が早いことが知られています。当院でも大腸がん手術については、80%以上を腹腔鏡手術で施行しています。術中の癒着の程度やがんの進行具合、腸閉塞などによる腸管拡張の程度などによっては開腹手術が必要であったり、腹腔鏡から開腹移行となったりする場合もありますが、近年ではまれです。

腹腔鏡手術は従来の開腹手術と比較して、傷が小さく出血量が少なく、術後の回復が早いことが知られています。当院でも大腸がん手術については、80%以上を腹腔鏡手術で施行しています。術中の癒着の程度やがんの進行具合、腸閉塞などによる腸管拡張の程度などによっては開腹手術が必要であったり、腹腔鏡から開腹移行となったりする場合もありますが、近年ではまれです。

岩国医療センターでは、山口県内にはまだ少数しかいない大腸領域で内視鏡外科技術認定取得医が執刀または手術監督することで、安全でクオリティの高い手術をご提供することができます。

ロボット支援下手術

大腸領域におけるロボット支援手術は平成30年から直腸領域で保険収載されました。手術支援ロボット(Da Vinci® , Intuitive Surgical社)を用いて手術を行います。基本的には腹腔鏡手術と同じように小さい傷で手術を行います。

ロボット手術は全自動の手術ではなく、術者が同じ手術室内でサージョンコンソールという機械に向き合って患者さんの体とドッキングしたロボット(ペイシェントカート)の操作を行って手術をすることになります。ロボット手術は手振れが少なく術者の思い通りに動く多関節の器械を用いて手術を行うため、腹腔鏡手術では難しい狭い骨盤内を安定した視野で確実な手術ができるというメリットがあります。当院でも令和4年から直腸領域で開始して、現在まで安全に継続しています。山口県下の大腸領域で導入している施設はまだ数施設であり、当院は県下でも先駆けて導入している施設のひとつです。令和6年からは旧機種のda Vinci Siから新機種のda Vinci Xiに変更し、さらに精緻な手術ができるようになりました。

化学療法

切除不能進行大腸がんの予後は5FUが出現する前、1950年代頃には約半年程度でしたが、昨今の化学療法の進歩により現在では3年を目指すようになりました。大腸がんの化学療法は日進月歩で、消化器がん分野で最も進歩しているといっても過言ではない一方で、使用できる薬剤や推奨されるレジメンが非常に細分化されており、日常的に大腸がん化学療法を施行していない医師には煩雑でわかりにくいものとなっております。

現在当科では大腸がんで手術を受けられた患者さんを中心に、それぞれの元気さや治療の目的、癌の局在、遺伝子型などに応じて多岐にわたる化学療法を継続的に実施しております。大腸がんに対する化学療法は比較的効果が期待できるため、根治切除がいったん困難と考えられた症例でも化学療法を行うことで切除が可能となる患者さんもおられます。当然、ガイドラインに則った治療は全国のハイボリュームセンターと遜色なくご提供が可能ですし、当院は岡山大学を中核としたがんゲノム医療連携病院に認定されており、がんゲノムプロファイリング検査を行うことで、標準治療から逸脱した患者さんでも約10%に新規治療の治験や臨床試験のチャンスをご提案できる体制が整っています。

治療実績

2022年末から直腸疾患に対するロボット手術を開始しており、2023年、2024年と順調に症例を重ね、その割合は増加傾向です。また、腹腔鏡手術やロボット支援手術を含むMIS(低侵襲手術)率としても90%前後と高率を維持しております。今後も継続して低侵襲手術を進めていく予定です。

手術症例数の推移

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 総手術数 (大腸がん原発巣切除) |

110 | 84 | 111 | 98 | 121 |

| 低侵襲手術数(%) | 93 (84.5) | 66 (78.5) | 91 (82.1) | 92 (93.9) | 108 (89.3) |

| ロボット支援手術数 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 |

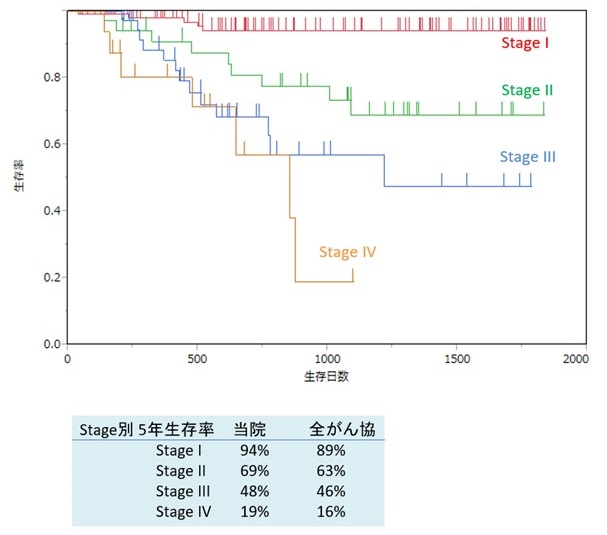

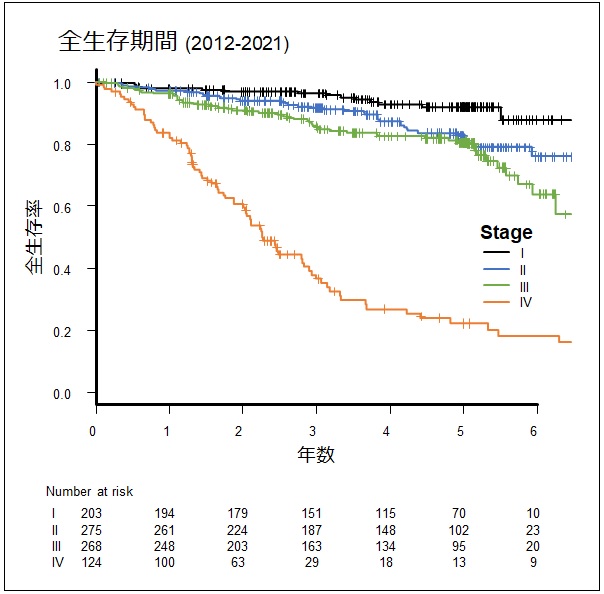

過去10年間の大腸癌症例の長期予後についてを示します。5年全生存率はStage I 91.5%、II 80.9%、III 75.0%、IV 21.6%であり、5年疾患特異的生存率はStage I 98.6%、II 91.2%、III 85.4%、IV 26.1%でした。全がん協のデータと比較しても遜色ない長期予後です。

大腸がんで当院を受診するには?

- 初診日は水・金曜日を中心にお受けしております。お急ぎの場合はその限りではありませんので当院外来にご相談ください。

- 紹介していただくには、かかりつけの先生から当院地域連携室を介して受診予約をおとりください。かかりつけの先生からの診療情報提供書 (紹介状) があれば、よりスムーズです。

- (かかりつけの先生へ)大腸がん関連で外来予約枠がいっぱいであったり、より個別に対応を要することなどあったりしましたら、外科 堀 宛てにご一報いただければ可能な限り対応いたします。

お問い合わせ

平日10時~16時には外来スタッフ(看護師やメディカルアシスタント)にご連絡いただければ可能な限り対応いたします。主治医や担当医が不在であったり手術中であったり即座に対応できない場合は後日ご連絡する場合があります。

平日10時~16時には外来スタッフ(看護師やメディカルアシスタント)にご連絡いただければ可能な限り対応いたします。主治医や担当医が不在であったり手術中であったり即座に対応できない場合は後日ご連絡する場合があります。

なにかご不明な点やご質問などありましたらお気軽にお申し付けください。

肝胆膵領域

肝胆膵領域

肝臓疾患

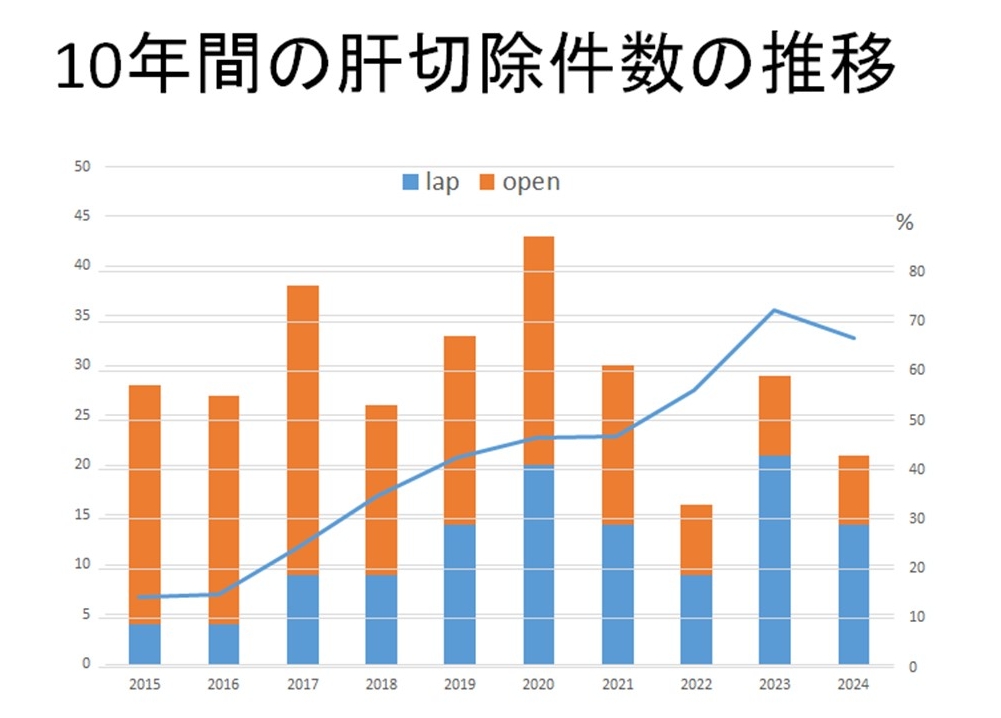

肝切除件数の推移を示します。

件数は多少の増減はあるものの近年減少傾向にあります。ただし今年は8月までに昨年の件数に達しております。

lap(腹腔鏡)、open(開腹)

折れ線は腹腔鏡の占める割合

切除例の平均年齢は徐々に上がっており、2024年の肝切除患者さんの平均年齢は実に75歳で、80代が24%でありました。高齢者の大腸癌肝転移の切除成績に関して本年の日本臨床外科学会で発表予定であります。

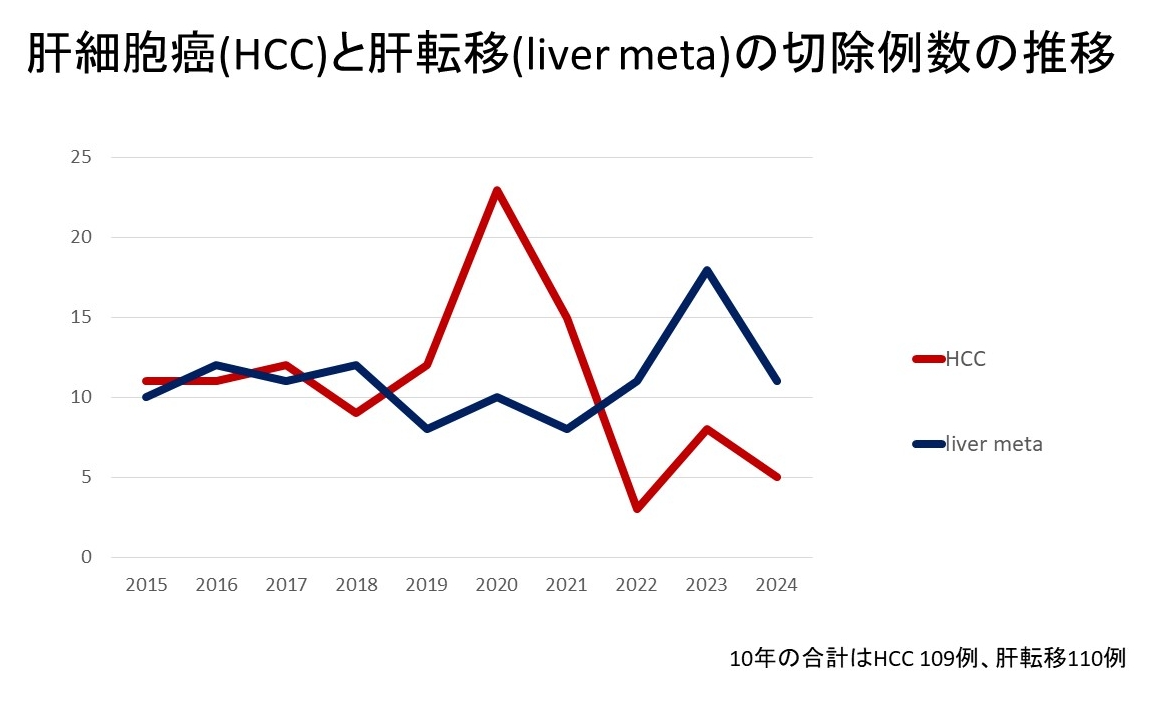

切除の対象となる疾患は肝細胞癌と転移性肝癌が主体ですが、近年ウイルス性肝炎の減少と共に肝細胞癌は減少しております。

当院での過去10年の肝細胞癌と転移性肝癌の切除件数の推移は下図の通りで、総計は肝細胞癌109例、転移性肝癌110例とほぼ同数でありました。

B型・C型ウイルスや非ウイルス等原因別の肝細胞癌の比較に関して本年の日本消化器外科大会で発表予定であります。

腹腔鏡の占める割合ですが、2024年は胆嚢癌の切除を開腹で行っている関係で低下しておりますが、本年は今の処80%を超える割合となっております。腹腔鏡の占める割合の増加に伴って術後在院日数も減っており、2024年の肝切除後の術後平均在院日数は6.3日でありました。また上腹部の開腹手術の既往のある方の肝切除を腹腔鏡で行う例も増えております。

ICGという色素を用いた肝切除は広く行われております。当科でもICG modeの利用できる機種による手術を消化管や肝胆膵の領域で行っております。

(再生中にマウスをのせると一時停止、ボリューム等のボタンが表示されます。)

再肝切除の患者さんで肝硬変があり、術中超音波でも腫瘤がはっきりしなかった方です。

肝細胞癌切除例の生存曲線を示します。生存率は全国がんセンター協議会の数値と比較して遜色なく、ステージⅢに関しては当科が良好な結果でありました。

近年肝細胞癌に対しては有効な抗癌剤が出現しており、今後予後は向上するのではないかと思われます。

胆膵疾患

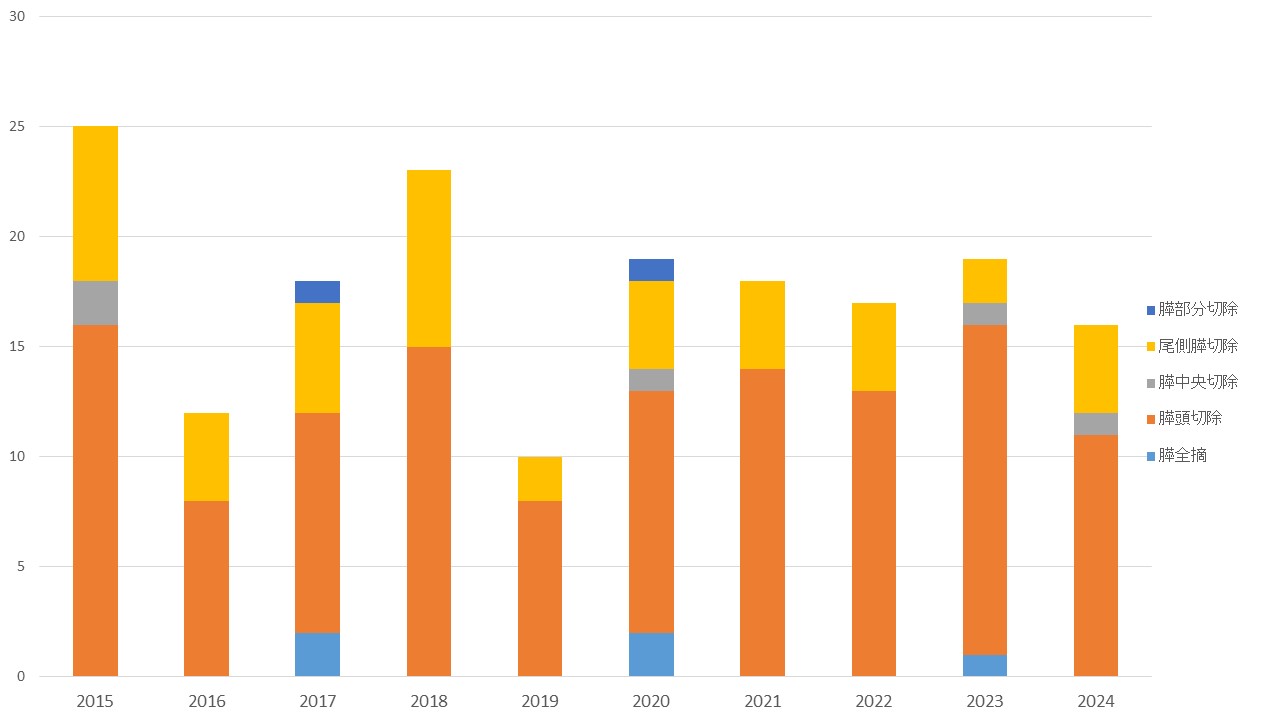

2024年の膵切除は減少しました。これまで増加していた消化器内科の胆膵内視鏡検査件数も減少しており、母数が減った影響と思われます。

日本では男性も女性も膵臓癌が死亡率で第3位となっており、明らかに増加しています。予後の悪い病気でありますから早く見つける必要があります。更に見つかった時点で既に遠隔転移を伴っている事が多く、手術が出来るのは半数以下です。家族性因子が最も有意ではありますが、喫煙や糖尿病、慢性膵炎、飲酒、肥満といった素因も明らかとなっており、特に素因が複数ある方は定期的な検査を受けた方が良いと考えます。

膵切除の推移を示します。

2024年は膵頭切除が減少しましたが、外傷や大腸癌の十二指腸浸潤といった比較的珍しい疾患での膵頭十二指腸切除を経験致しました。また胃切除後や膵中央切除後といった上腹部の術後の症例もあり、件数は少ないものの難しい症例がありました。

10年間の膵切除症例数の推移

PP:膵部分切除

DP:尾側膵切除

MP:膵中央切除

PD:膵頭切除

TP:膵全摘

膵中央切除という術式は良悪性境界病変に施行される特別な術式で、膵機能はある程度温存されます。膵頭部は残りますが、尾側の膵は空腸や胃と吻合が必要で、日本肝胆膵外科学会が設定する高難度手術のひとつになっております。

膵中央切除の場合膵周囲の血管を温存することが多く、血管との位置関係を把握しておくことが重要です。

当院ではSynapse Vincentという画像処理ソフトを導入して術前から下のような画像を作成して手術に臨んでおります。

画像から術前のシミュレーションを行う事は手術の安全性を高める上で大変重要であるとともに患者さんが自分の病気を把握するのに大事であると考えております。

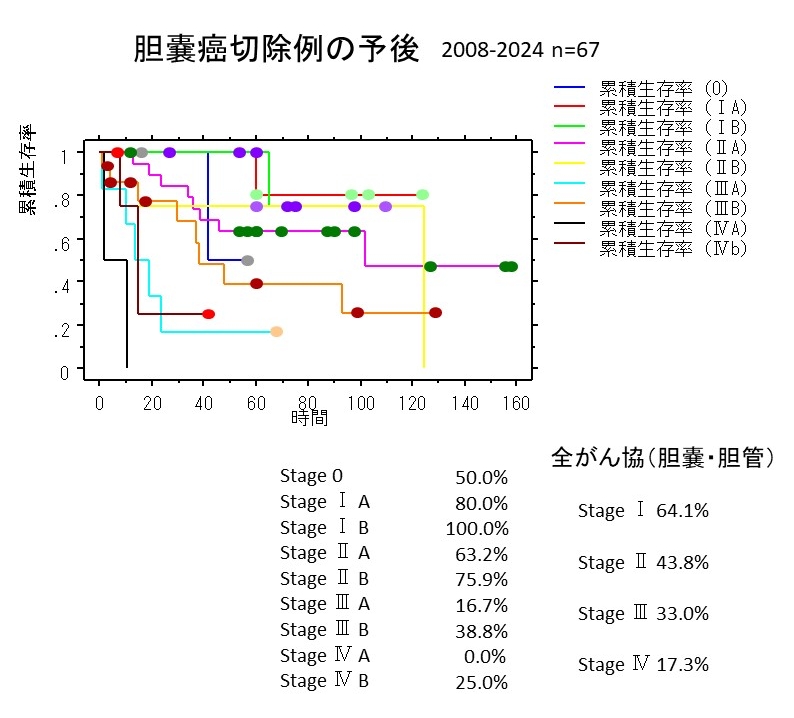

当院での胆嚢癌切除例の生存曲線を示します。全がん協のデータと比べても遜色ない成績でありました。なお当院は日本肝胆膵外科学会の認定する高度技能医修練施設で、山口県内での認定施設は山口大学と当院の2施設のみであります。

当科は毎年日本肝胆膵外科学会の臨床研究にも積極的に参加しており、そのいくつかは論文化されております。

当科の業績を示します。

学会発表は54件行っており、そのうち谷口先生の発表は日経メディカルに紹介されました。残念ながら谷口先生は本年4月で移動となっております。

佐藤先生の癌局所療法学会での発表は優秀演題に選出されました。

また誌上発表を11件行い、その半分以上の6篇が英文でありました。

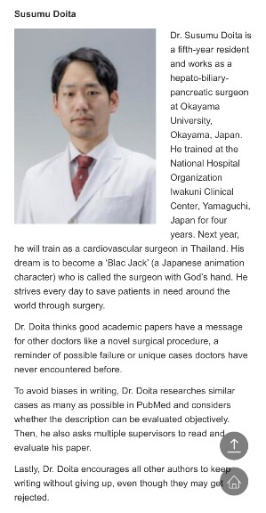

土井田先生の論文は優秀論文との事で雑誌からインタビューを受けました。

日々の臨床に加えて情報発信も積極的に行っております。

岩国医療センター外科を宜しくお願い致します。

乳腺領域

乳腺領域

はじめに

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当院外科、乳腺領域は2022年から2名の専門医(男性医師1名、女性医師1名)で診療を行っています。乳がんはどんどん増加傾向にあり、今や9人に1人が乳がんになるといわれています。

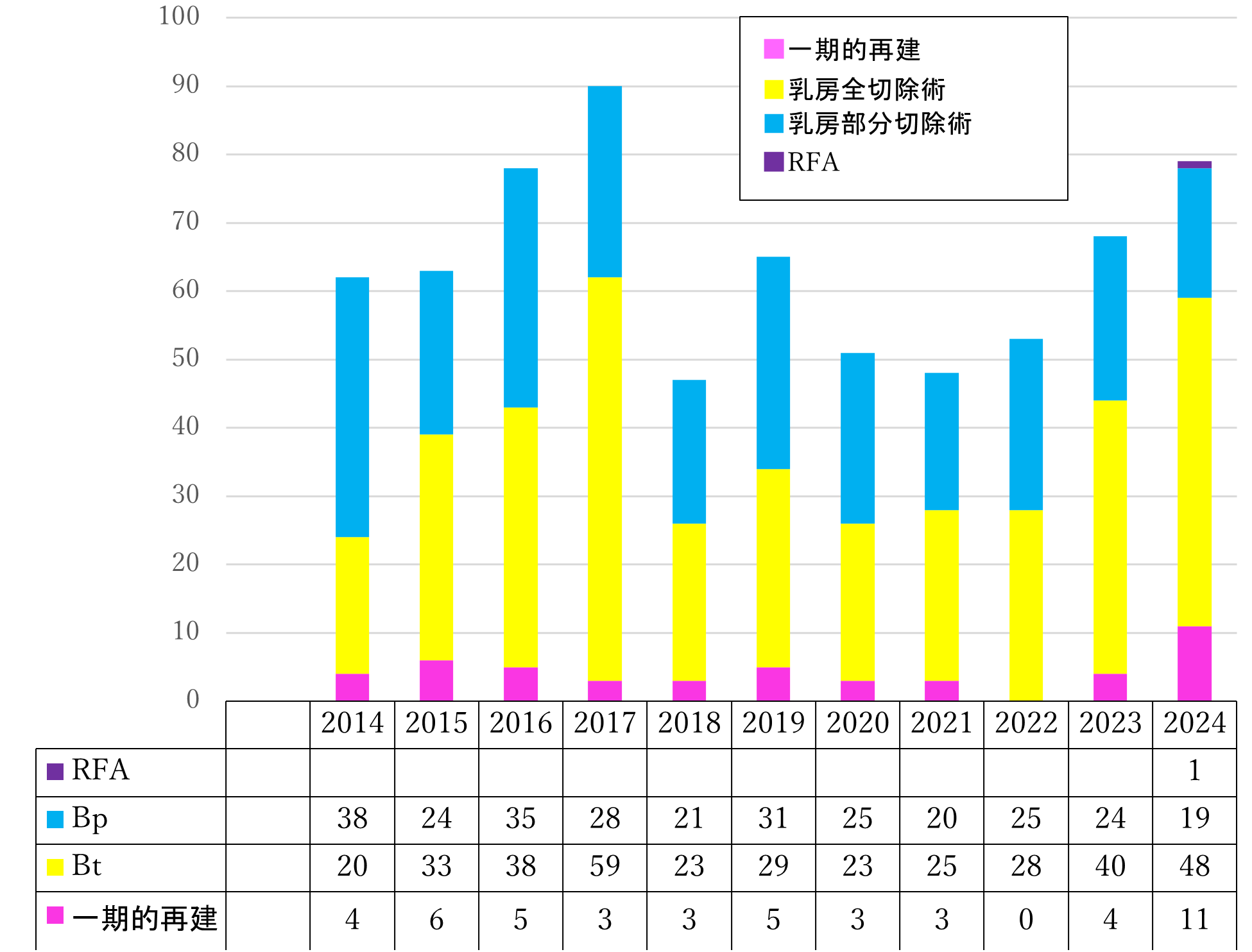

2024年1月からは、当院でも人工乳房による乳房再建術が可能となり、さらに2024年7月からラジオ波焼灼療法(Radio Frequency Ablation:RFA)も当院で受けることができるようになりました。治療選択肢も拡大し患者様ごとの最適な治療を提供できるよう心がけています。

当院の乳腺領域の診療内容について紹介いたしますので、参考にしていただけると幸いです。

乳がんとは

乳がんは乳腺の組織にできるがんで、多くは乳管から発生します。乳がんは脇のリンパ節(腋窩リンパ節)や乳房以外の臓器(骨、肺、肝臓、脳など)にも転移することがあります。

主な症状は乳房のしこりや変形、乳頭からの血性の分泌などがありますが、無症状なことも多く、検診を受けて早期発見につなげることはとても重要です。

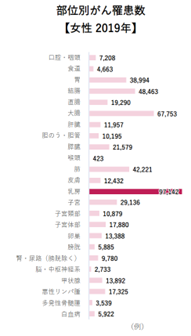

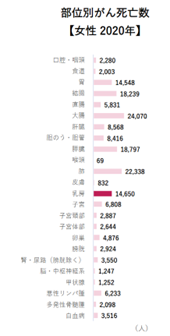

2019年に日本全国で乳がんと診断された人は約97,000人と、女性の部位別がん罹患数は第1位です。一方で、部位別がん死亡数は第5位、5年相対生存率は92.3%とほかの部位のがんに比べると予後が良いのも、乳がんの特徴の一つです。

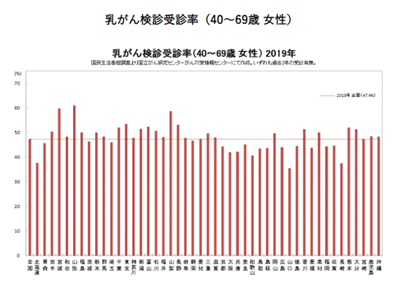

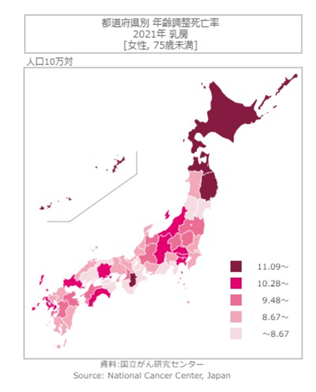

早期発見早期治療を行えば予後の良い乳がんですが、残念ながら山口県は乳がん検診受診率が全国平均と比べると非常に悪く、75歳未満の年齢調整死亡率も年により変動はあるものの、高く推移しているのが現状です。

参考文献:がん情報サービス

当院の乳腺診療について

概要

当院では、乳がん検診や乳腺の疾患(良性腫瘍から乳がんまで幅広く対応)に対して検査や治療を行っています。

特色

令和5年から、岩国出身の乳腺専門医の資格をもった常勤医2名で診療にあたっています。常勤の形成外科医師と連携をとり乳房再建も行っています。

遺伝性乳がん

乳がんのうち、遺伝によっておこる乳がんは10%程度と言われています。家族歴を有する方や若年発症の方などは遺伝の可能性を考慮し、診療を進めていきます。

当院では、遺伝専門医による遺伝カウンセリングを行っており、検査(一部保険適応)も可能です。また、遺伝性乳がんと診断された場合、産婦人科や消化器内科医師とも連携をとり、今後起こりやすいがんの検診(サーベイランス)も行っています。

チーム医療

脱毛などの薬物療法に伴う副作用のケアやリンパ浮腫の加療など、薬剤師、がん専門看護師や認定看護師、心理療法士、理学療法士とも情報共有を行いながら、ガイドラインに準じた標準的で質の高い医療の提供を心掛けるとともに、一人一人の患者さんのニーズに対してきめ細やかな対応ができるよう体制を整えています。

主な診療内容

当院で可能な検査

画像検査や病理検査を組み合わせて診断、ステージングを行っています。当院では、以下の検査が可能です。

マンモグラフィ検査、乳腺超音波検査、乳房MRI検査、CT検査、骨シンチグラフィ検査、PET-CT検査、病理検査(穿刺吸引細胞診、経皮的針生検、ステレオガイド下マンモトーム生検、超音波ガイド下生検)

手術

腫瘍摘出術:主に良性腫瘍に対して行われる手術です。腫瘍の部分だけを手術で摘出します。

以下は乳がんに対しての術式です。乳がんに対しては乳房の手術と腋窩リンパ節の手術を組み合わせて手術を行います。

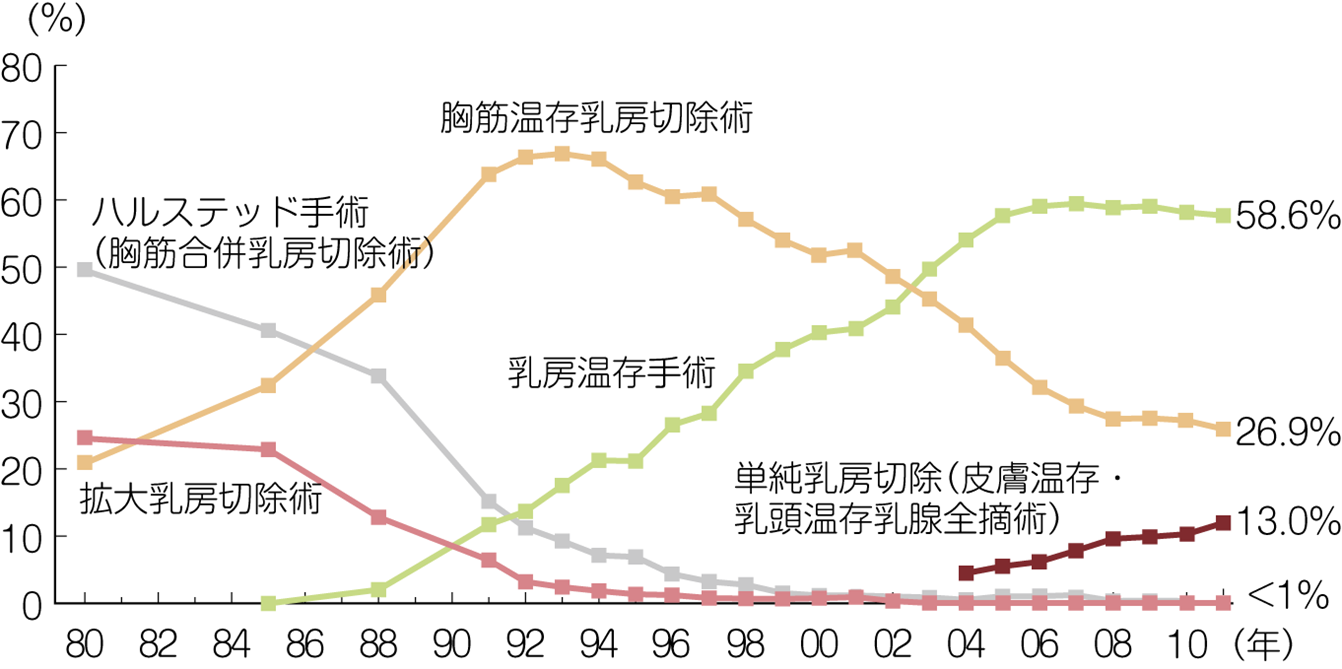

乳房全切除術:大胸筋・小胸筋を残して、乳房を切除する方法です。

乳房部分切除術:正常な乳腺を部分的に切除し、がんを取り除く方法です。術後に放射線療法を行うことで乳房全切除術と同等の生存率を得ることができます(放射線療法ができない場合や遺伝性乳がんの方はお勧めできない場合があります)。

部分切除術は、主に腫瘍の大きさが3㎝以下の場合に適応となります。変形をきたす可能性があること、温存した乳房にがん細胞が残っている場合は再手術が必要になることがあること、温存した乳房からがんが再発する可能性があることなどのリスクについても術前にしっかりと理解し、担当医と術式を決めていきましょう。

ラジオ波焼灼療法(RFA):従来の手術とは異なり、乳房を切除せずに病変部に専用の針をさしてがんを熱で焼灼する新しい治療法です。そのため傷が小さく、乳房の変形もきたしにくいといったメリットがあります。しかし、すべての乳がん患者さんに適応があるわけではありません。1.5cm以下の限局した特定の組織型の早期がんにのみ治療が可能であることや術後放射線治療を受けることができることなど、適格基準があります。ご自身がRFAの適応になるかどうか知りたい場合や治療を希望する際は主治医と相談をして検討しましょう。

参考文献:患者さんのための乳癌診療ガイドライン

センチネルリンパ節生検:術前の検査で、腋窩リンパ節への転移がない場合に選択される術式です。

がんが最初に転移しやすいリンパ節をセンチネルリンパ節と呼びます。センチネルリンパ節をみつけて摘出し、手術中に転移があるかどうかを顕微鏡で確認する方法です。転移がなければ、他のリンパ節へ転移している可能性が低いためリンパ節郭清は行わず、転移があった場合は大きさや個数から郭清を追加する可能性があります。

腋窩リンパ節郭清:以前は腋窩リンパ節に対する標準術式でしたが、リンパ浮腫などの合併症のリスクがあり、患者さんのQOLの低下を引き起こしていました。

現在は、術前の検査で、腋窩リンパ節への転移があった場合に行います。脂肪の中に埋まりこんでいる腋窩リンパ節を決められた範囲で、一塊で切除する術式です。

郭清を行った場合は入院中にリンパ浮腫の予防のためのリハビリを理学療法士から伝授いたします。

乳房再建術:手術で失われた乳房を再建する方法です。

当院では、自分の体の一部(腹部の組織や背中の筋肉など)を用いた自家組織による再建を2007年から形成外科医師が行っています。また、2024年1月からは人工乳房(インプラント)による乳房再建術の実施施設認定も取得し、人工乳房での再建も可能となりました。乳がん手術と同時に行う一次再建、別の時期に行う二次再建があります。

希望する場合は担当医に相談していただき、形成外科医師へ紹介となります。メリットデメリットを理解した上で術式を選択します。

薬物療法

乳がんは、しこりとして発見されたときにはすでに全身にがん細胞が存在(微小転移)していると考えられています。手術では取り切れない微小転移を根絶・制御し、治癒およびより長い生存期間を目指すために薬物療法を行います。

また、がんが乳房を離れ全身の臓器に転移をきたした場合は、根治は難しくなります。この場合は、がんの進行を抑えたり、症状を和らげることでQOLを保ちながら長期の生存を目指すために薬物治療を行います。

乳がんの薬物療法の進歩は目覚ましく、新規薬剤がどんどん登場し治療選択肢が広がり、患者さんのサブタイプや治療効果に応じた個別化治療が進んでいます。

当院では、ガイドラインに準じた治療の提供をモットーに全国のハイボリューム病院と同様の治療(化学療法、分子標的療法、がん免疫療法、ホルモン療法)を行えるよう体制を整えています。

放射線治療

乳房部分切除後や乳房全切除後の術後放射線照射だけでなく、局所やリンパ節再発に対する照射、骨転移に対する症状緩和を目的とした照射など、放射線治療医と連携を取りながら治療を行っています。

脳転移に対する照射など一部の治療は他院に紹介させていただく場合があります。

緩和ケア

現在、「緩和ケア≠終末期」という考え方が主流になってきています。身体的・心理的な苦痛を取り除きQOLを保つことが目的であり、ステージや状態に関係なく乳がんと診断された時点から受けることができる医療です。

当院には緩和ケアに特化した医師や看護師も常勤し、乳がん治療と並行し、痛みや様々な症状に対して症状緩和を行っています。療養の場所も緩和ケア病棟、在宅医療など様々な選択肢があり、多職種でサポートしています。

治療実績

手術件数

治療成績

最後に

早期発見、早期治療が大切です。

何か気になる症状があれば、初診の患者さんもできる限り早めに予約をお取りできるように調整いたしますので、かかりつけの先生に相談していただくか、直接当院外来にご連絡してください。

緊急手術

緊急手術

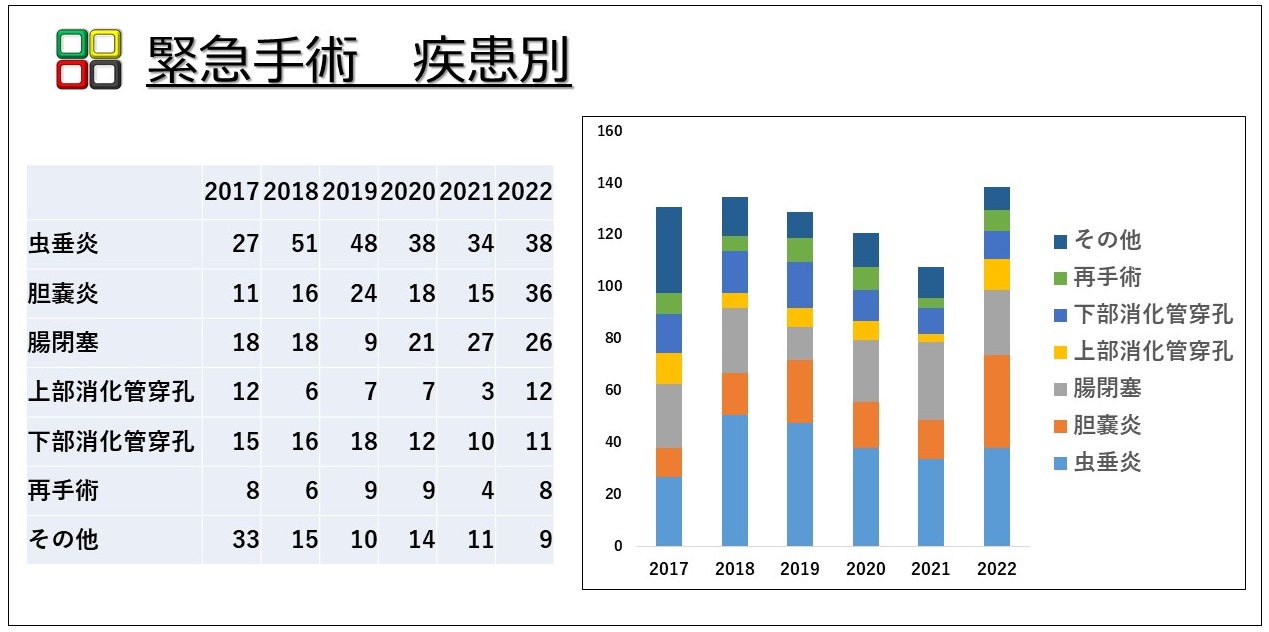

当院は山口県東部地域における中核病院であり、第三次救命救急センターとして広島県や島根県の西部地域まで含めた広域から受け入れをしています。

緊急手術は当科では力を入れている分野のひとつであり、麻酔科とも協力し出来るだけ迅速に対応しています。緊急手術症例といってもさまざまな症例があり、少し待てる症例から一刻も早くお腹を開けなければならない外傷や絞扼性腸閉塞、腹膜炎の症例まで幅広い疾患があります。

手術への習熟はもちろんのこと、術後の集中治療管理も他科と連携しながら行っており、一人でも多く救命できるよう日々診療に当たっています。

昨年は緊急手術件数が過去数年間で一番多く、胆嚢炎や上部消化管穿孔が増加しました。

腹腔鏡手術でできる手術は基本的に腹腔鏡で行っています。内視鏡技術認定取得医、腹部救急認定医がおり、安全かつ質の高い手術を行っています。

上部消化管穿孔でも穿孔部が小さければ腹腔鏡で修復し、身体への負担を最小限にしています。また下部消化管穿孔は状態が悪いと亡くなる患者さんも多い疾患であり、Shock状態で搬送された方もおられますが手術と集中治療管理で全例救命できました。

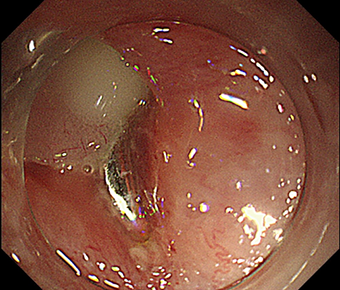

まれな症例では義歯の誤飲による食道異物で搬送された方がおられますが、胃カメラで取ることが出来ず緊急手術にて食道を切開、無事除去し退院されました。

食道、胃、大腸、肝胆膵と消化器疾患全般の救急疾患に対応しています。

専門外来

専門研修プログラム

岩国医療センターだより 『外科・消化器外科・乳腺外科』

過去に広報誌「岩国医療センターだより」にて掲載しました「外科だより」等、外科・消化器外科・乳腺外科関連の記事を閲覧できます。

外来診療案内 外科・消化器外科・乳腺外科

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 |

青木 秀樹 |

田中屋 宏爾勝田 浩 荒田 尚 鳩野みなみ 担当医不定 - |

荒田 尚 鳩野みなみ 渡邉 めぐみ 堀 直人 益永 あかり 岡 詠吾 |

担当医不定 - |

荒田 尚 鳩野みなみ 小川 俊博 大倉 友博 佐藤 真歩 野坂 未公音 |

・家族性腫瘍 相談外来(要予約) ・乳腺外来(要予約) ・ストーマ外来 水・木曜午前 |

| 午後 | - |

外科・消化器外科・乳腺外科 担当医師の紹介

田中屋 宏爾(たなかや こうじ)/院長

◇専門領域/消化器外科、家族性腫瘍

◇専門領域/消化器外科、家族性腫瘍

◇卒年/岡山大学 昭和63年卒業、

大学院医学研究科 平成5年修了

▼資格等

- 日本外科学会 認定医・外科専門医・外科指導医

- 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医・消化器外科専門医・消化器外科指導医

- 臨床外科学会 評議員

- 日本遺伝カウンセリング学会 臨床遺伝専門医

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医・遺伝性腫瘍指導医・理事

- 大腸癌研究会家族性大腸癌委員会委員

- 日本家族性大腸腺腫症研究会世話人

- がん治療認定医機構 暫定教育医・がん治療認定医

- 日本癌治療学会 臨床試験登録医

- 臨床研修指導医

- 日本DMAT隊員

- 岡山大学大学院医歯学総合研究科 消化器・腫瘍外科部門 臨床教授

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本臨床外科学会

- 日本内視鏡外科学会

- 日本消化器外科学会

- 日本消化器病学会

- 日本胃癌学会

- 大腸癌研究会

- 日本大腸肛門病学会

- 日本癌学会

- 日本臨床腫瘍学会

- 日本癌治療学会

- 日本人類遺伝学会

- 日本遺伝カウンセリング学会

- 日本遺伝性腫瘍学会

- 家族性大腸腺腫症研究会

- The International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumors (InSiGHT)

- 日本緩和医療学会

- 日本認知症ケア学会

青木 秀樹(あおき ひでき)/診療部長、手術部長

◇専門領域/肝胆膵外科、消化器外科

◇専門領域/肝胆膵外科、消化器外科

◇卒年/防衛医科大学校 昭和60年卒

▼資格等

- 日本外科学会 外科指導医・外科専門医

- 日本消化器外科学会 消化器外科指導医・消化器外科専門医

- ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター

- 日本肝胆膵外科学会 肝胆膵外科高度技能指導医

- 日本がん治療認定医機構 暫定教育医

- Editorial board member of World Journal of Gastrointestinal Surgery

- TNT研修修了

- 医学博士

- 岡山大学医学部 臨床教授

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本消化器外科学会

- 日本肝胆膵外科学会

- 日本臨床外科学会

- 日本胆道学会

- 日本胃癌学会

- 日本外科感染症学会

- 日本内視鏡外科学会

勝田 浩(かつだ こう) /診療部長

◇専門領域/消化器外科

◇卒年/岡山大学医学部 平成5年卒

▼資格等

- 日本外科学会 認定医・外科専門医

- 日本食道学会 食道科認定医

▼所属学会

- 日本消化器外科学会

- 日本外科学会

- 日本呼吸器外科学会

荒田 尚(あらた たかし)/外科医長

◇専門領域/一般外科、乳腺外科、IVR

◇専門領域/一般外科、乳腺外科、IVR

◇卒年/長崎大学医学部 平成11年卒

▼資格等

- 日本外科学会 外科認定医・外科専門医

- 日本乳癌学会 乳腺専門医

- マンモグラフィー検診精度管理中央委員会 読影医

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本消化器外科学会

- 日本臨床外科学会

- 日本肝臓学会

- 日本癌治療学会

- 日本乳癌学会

渡邉 めぐみ(わたなべ めぐみ)/外科医長

◇専門領域/消化器外科

◇専門領域/消化器外科

◇卒年/群馬大学医学部 平成18年卒

▼資格等

- 日本外科学会 外科指導医・外科専門医

- 日本消化器外科学会 消化器外科指導医・消化器外科専門医・消化器がん外科治療認定医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本内視鏡外科学会 技術認定取得医(胃)・評議員・ロボット支援手術プロクター(手術指導医)

- 手術支援ロボット「ダヴィンチ」術者認定資格(Xi/Si)

- 日本ロボット外科学会専門医(Robo-Doc certificate 国内B級)

- 医学博士

- 岡山大学医学部医学科 臨床准教授

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本消化器外科学会

- 日本胃癌学会

- 日本食道学会

- 日本大腸肛門病学会

- 日本内視鏡外科学会

- 日本ロボット外科学会

- 日本臨床外科学会

- 日本消化器病学会

- 日本腹部救急医学会

- 日本癌治療学会

- 日本ヘルニア学会

- LECS研究会

- 関東腹腔鏡下胃切除研究会

堀 直人(ほり なおと)/外科医師

◇専門領域/大腸癌、低侵襲手術

◇専門領域/大腸癌、低侵襲手術

◇卒年/岡山大学医学部 平成20年卒

▼資格等

- 日本外科学会 外科指導医・外科専門医

- 日本消化器外科学会 消化器外科指導医・消化器外科専門医・消化器がん外科治療認定医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本内視鏡外科学会 技術認定取得医(大腸)・評議員

- 手術支援ロボット「ダヴィンチ」術者認定資格(Xi)

- 医学博士

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本消化器外科学会

- 日本内視鏡外科学会

- 日本臨床外科学会

- 日本大腸肛門病学会

- 日本ロボット外科学会

小川 俊博(おがわ としひろ)/外科医師

◇専門領域/消化器

◇専門領域/消化器

◇卒年/岡山大学医学部 平成21年卒

▼資格等

- 日本消化器外科学会 消化器外科専門医・消化器がん外科治療認定医

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本内視鏡外科学会 技術認定取得医(胃)

- 日本消化器外科学会 指導医

- 医学博士

- NST研修修了

- 手術支援ロボット「ダヴィンチ」術者認定資格

- 岡山大学医学部医学科 臨床講師

- 日本食道学会 食道科認定医

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本消化器外科学会

- 日本内視鏡外科学会

- 日本癌学会

- 日本食道学会

- 日本胃癌学会

- 日本腹部救急医学会

鳩野 みなみ(はとの みなみ)/外科医師

◇専門領域/乳腺外科

◇専門領域/乳腺外科

◇卒年/島根大学医学部 平成23年卒

▼資格等

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本乳癌学会 乳腺専門医

- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師

- 乳がん検診超音波検査実施・判定医師

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医

- 医学博士

- マンモグラフィ読影認定医師

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本臨床外科学会

- 日本乳癌学会

- 日本遺伝性腫瘍学会

- 日本乳腺甲状腺超音波医学会

- 日本内分泌外科学会

大倉 友博(おおくら ともひろ)/外科医師

◇専門領域/消化器外科

◇専門領域/消化器外科

◇卒年/岡山大学医学部 平成27年卒

▼資格等

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本消化器外科学会 消化器外科専門医・消化器がん外科治療認定医

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本消化器外科学会

- 日本肝胆膵外科学会

- 日本内視鏡外科学会

- 日本消化器病学会

- 日本腹部救急医学会

佐藤 真歩(さとう まほ)/外科医師

◇専門領域/外科

◇専門領域/外科

◇卒年/高知大学医学部 平成31年卒

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本消化器外科学会

- 日本臨床外科学会

- 日本内視鏡外科学会

益永 あかり(ますなが あかり)/外科医師

◇専門領域/消化器外科

◇専門領域/消化器外科

◇卒年/自治医科大学医学部 平成31年卒

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本消化器外科学会

- 日本内視鏡外科学会

- 日本大腸肛門病学会

野坂 未公音(のさか みこと)/外科レジデント

◇卒年/島根大学医学部 令和4年卒

◇卒年/島根大学医学部 令和4年卒

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本臨床外科学会

- 日本乳癌学会

岡 詠吾(おか えいご)/外科レジデント

◇卒年/愛媛大学医学部 令和5年卒

◇卒年/愛媛大学医学部 令和5年卒

▼所属学会

- 日本外科学会

- 日本腹部救急医学会