臨床検査科

臨床検査とは主に診療に必要な病態を把握するために行われる検査です。

臨床検査科は、医師が客観的なデータで病態を把握し、正しい診断(診療)を行う上で重要な役割を担っています。

臨床検査科は大きく2つに大別されます。患者さんの血液・尿・便など検体を取り扱う検体検査部門と直接患者さんに検査を行う生理機能検査部門です。

検体検査部門には生化学免疫検査、輸血検査、血液検査、一般検査(尿・便)、細菌検査、病理検査の6つの分野に分かれています。

日本適合性認定協会認定証

臨床検査科は2022年4月に第3者機関である日本適合性認定協会より、国際規格に基づく技術能力を有しているとして、臨床検査室(ISO 15189)の認定を受け、現在も維持しております。

品質方針

- 臨床検査科はISO 15189の要求事項に適合した正確かつ信頼性のある検体検査、微生物検査、病理検査、生理機能検査、遺伝子学的検査を実施し、検査結果を迅速に適時提供し急性期医療に貢献する。

- 臨床検査科は品質システムの運用・維持・改善を行い常に良好な検査業務を実施し顧客のニーズに合った質の高い臨床検査サービスを提供する。

- 臨床検査科は質の高い臨床検査サービスを提供するため、検査技術、検査知識の向上に努める。

- 臨床検査科は顧客ニーズに対応するため品質目標を定めその有効性を定期的に評価する。

- 臨床検査科スタッフは品質方針および品質マニュアルや基準書、SOPなど品質文書に規定された事項を厳守し業務を実施する。

- 臨床検査科は品質マネジメントシステムの運用・維持・改善を行い、ISO15189の規格要求事項に適合するよう管理する。

臨床検査科スタッフ紹介(2025年3月現在)

- 臨床検査科長/1名

- 臨床検査技師長/1名

- 副臨床検査技師長/2名

- 主任臨床検査技師/6名

- 常勤臨床検査技師/14名

- 非常勤臨床検査技師/2名

- 事務/2名

業務内容

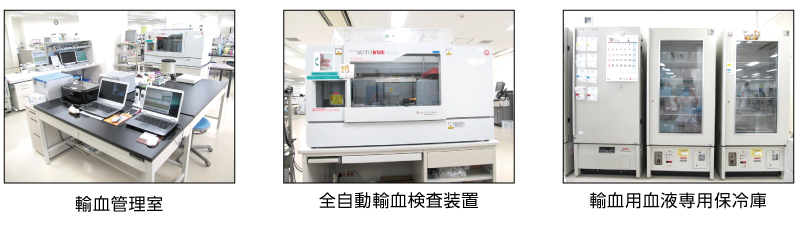

輸血検査

輸血管理室では患者さんから採取した血液の検査業務と血液製剤の管理業務を行っています。

検査業務では血液型検査や不規則性抗体検査、輸血を行う際の適合性の検査などを行っています。

管理業務では輸血用血液製剤の一元管理を行っており、出来る限り安全に迅速に供給を行うようにしています。

また輸血療法委員会にて、血液製剤適正使用の推進や、安全管理体制などについて検討を行っています。

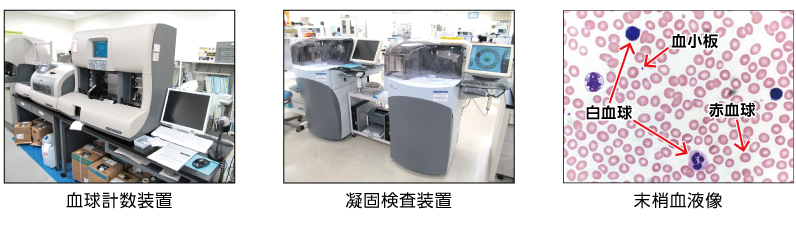

血液検査

血液検査室では、患者さんから採取した血液を用いて貧血の程度をみる赤血球数、炎症の程度をみる白血球数、止血機能をみる血小板数・血液凝固活性・線溶検査などの測定を自動分析装置にて行っています。

その他として、炎症の程度をみる赤血球沈降速度の測定や骨髄の精密検査として骨髄像検査などを行っています。

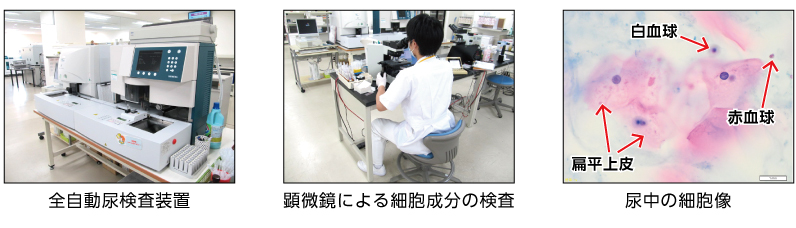

一般検査

一般検査室では、患者さんから採取された尿を用いて尿中の糖や蛋白などを調べる定性検査、細胞成分を調べる尿沈渣を分析装置や顕微鏡を用いて行っています。その他には脳脊髄液の細胞成分の検査や体腔液の検査なども行っています。

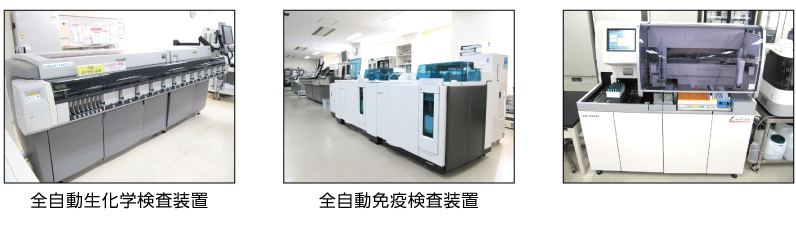

生化学・免疫検査

生化学検査室では、患者さんから採取した血液や尿を用いて肝機能検査、腎機能検査、脂質・糖代謝検査、血中薬物濃度、感染症検査、腫瘍マーカー、ホルモン等の検査を行っています。

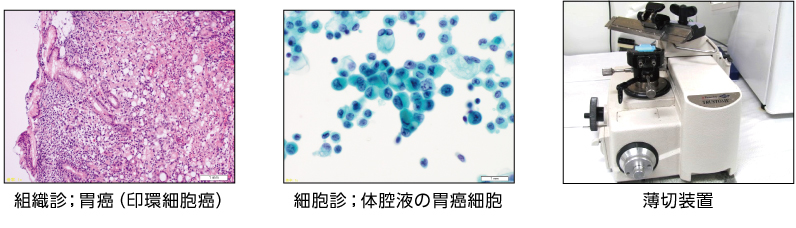

病理検査

病気の原因や成り立ちを明らかにする学問を病理学といいます。

病理検査室は病理診断を行う部門であり、組織診、細胞診、術中迅速診断、病理解剖があります。

組織診は手術や内視鏡などで患者さんより採取された臓器やその一部からプレパラート標本を作製し、顕微鏡を用いて観察します。細胞診は穿刺や擦過によって体から採取された細胞を観察します。

病理診断は、病気の確定診断となり、治療方針の決定に役立っています。

生理検査

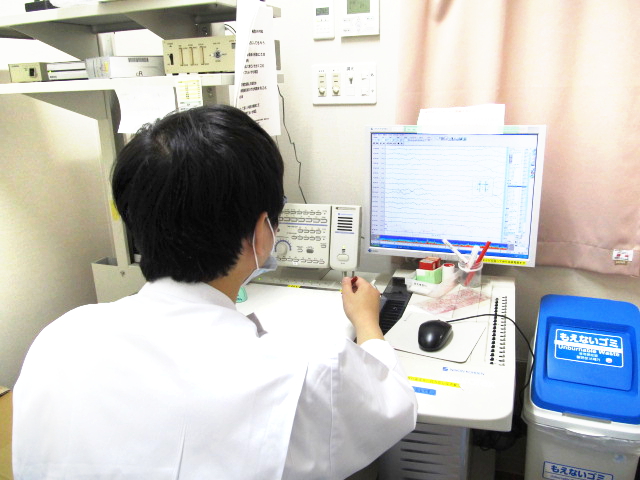

生理検査室では、心電図や超音波検査など生体の機能を調べる検査を行い、得られた結果を基に解析を行います。

心電図検査

【検査時間】

安静時:5分

運動負荷:15~20分

心電図検査とは、心臓の電気現象を調べる検査です。

心臓の疾患に関する検査の中では比較的簡単に行えるものであることから、病気発見の第一の手がかりとしてよく用いられます。

階段昇降など運動負荷をかけたり、小型の機械を1日から1週間装着し、より詳細に調べることもあります。

呼吸機能検査

【検査時間】

簡易検査:5~10分

精密検査:30~40分

呼吸機能検査とは、大きく息を吸ったり吐いたりして、肺の機能を評価する検査です。

肺や気管支の障害を評価できます。

ABI検査

【検査時間】 5~10分

ABI検査とは、腕と足首の血圧の比を計算し、血管の詰まり具合や硬さ等を総合的に判断する検査です。

超音波検査

【検査時間】 20~30分

超音波検査とは、一般的にエコー検査と呼ばれるもので、人間の耳に聞こえない高周波の音である超音波を用い、体の中の臓器や組織の状態を観察します。当院では心臓、腹部、乳腺、血管、甲状腺等のエコーを行っています。

脳波検査

【検査時間】 60分程度

脳波検査とは、脳内で発生する電気活動を頭に着けた電極で記録する検査です。基本的には目を閉じて安静にした状態で検査を行い、途中で開閉眼や深呼吸をしたり、目の前で光を点滅させ、その際の変化をみていきます。

神経生理学的検査

【検査時間】 1~2時間

神経生理学的検査とは、神経伝導検査や聴性脳幹反応等があり、神経伝導検査とは皮膚から電気で刺激し、その刺激が神経の中を伝わる速度を測定することで神経障害が生じていないかを調べる検査です。聴性脳幹反応とは、ヘッドホンから出る音を聴き、聴力の評価や聴神経機能の評価を行います。

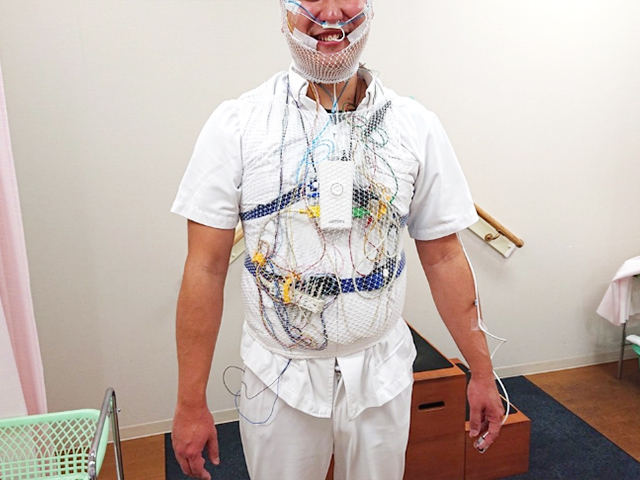

睡眠時無呼吸検査

【検査時間】1日(1晩)

睡眠時無呼吸検査とは、顔や身体に機械を装着したまま寝ていただき、睡眠の質(深さ)や睡眠中の呼吸状態、眼球、下肢の運動などを調べます。

ご自宅で行う簡易検査と1泊入院で行う精密検査があります。(※写真は精密検査)

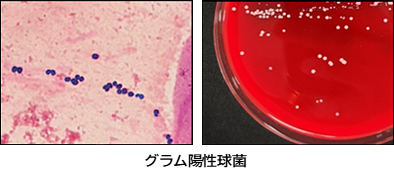

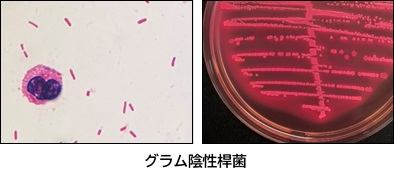

一般細菌検査

患者さんから採取した、喀痰、尿、便、血液などの材料の中に感染症の原因となる病原微生物(主に細菌・真菌)が存在するのかを調べ、その病原微生物に対して有効な薬を調べる検査を行っています。

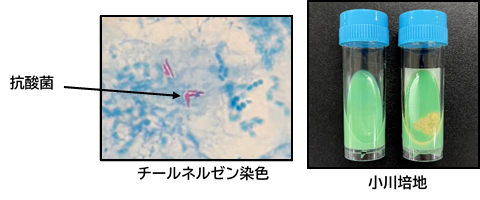

抗酸菌検査

患者さんから採取した検体材料を用いて、塗抹検査、培養検査、遺伝子検査を行っています。抗酸菌の発育は非常に遅いため、液体培養や遺伝子検査を用いて、迅速に結果を報告しています。

院内感染防止対策

院内感染対策小委員会・感染対策チーム(ICT)に参加し、週間感染情報、薬剤耐性菌検出状況の報告など診療に役立つ感染情報を院内に提供しています。また、抗菌薬適正使用チーム(AST)に参加し、患者さんへの抗菌薬使用が適切か継続的に確認しています。ICTやASTの一員として、迅速で正確な情報を提供し、院内感染や感染拡大の防止に努めています。